Русско-японская война. Фотографии Виктора Буллы и дневник Николая Самокиша

В сентябре 2025 года исполняется 120 лет со дня окончания русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

Война началась 27 января 1904 года с атаки Японией русской эскадры у Порт-Артура. Война является стимулом к развитию не только технологическому, мы наблюдаем расцвет военной журналистики как профессии. События русско-японской войны непосредственно с места боев освещали 102 русских корреспондента, среди которых были девятнадцатилетний Виктор Карлович Булла, сын знаменитого фотографа Карла Карловича Буллы, и художник Николай Семёнович Самокиш.

Русско-японская война стала началом творческого пути фотографа Виктора Карловича Буллы. Официально приписанный к Резервной бригаде Сибирского корпуса, Виктор имел разрешение от Главного штаба для беспрепятственного фотографирования. В течение всей русско-японской войны снимки Виктора печатались во многих периодических изданиях, чьим специальным фотографом он являлся, как отечественных («Нива», «Искры», «Летопись войны с Японией», так и зарубежных («L'Illustration»)

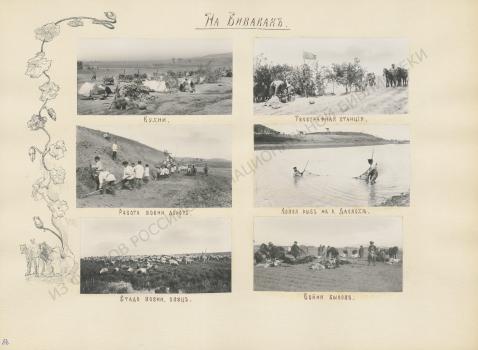

В Отделе эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки (РНБ) хранится коллекционерский альбом Виктора Буллы «Фотографические снимки русско-японской войны 1904-1905 г., снятые в Маньчжурии» в футляре. Альбом поступил в библиотеку в 1940 году, включает 170 листов с 867 фотографиями и рисунками-ремарками на полях листов. Рисунки тушью, авторство которых пока установить не удалось, по смыслу не всегда сочетаются с тематикой альбома, порой перегружают искусно размещенные на листе фотографии с точки зрения композиции: рядом с фотографиями маньчжурских походов и пейзажей можно увидеть зарисовки русской природы с березами, русскими домиками, несвойственными для Китая ветряными мельницами, русского витязя и типичные для искусства модерна цветочные мотивы.

Футляр альбома: кожаный корешок с застежкой (нижняя застежка утрачена), кожаные углы с золотым тиснением на верхней крышке, на нижней – углы без тиснения, широкие расставы, форзацы с золотым тиснением подбиты муаром цвета шампань. Крышки выклеены темно-изумрудным коленкором. На расставе – тиснение золотом: «Фот. В.К. Булла».

Альбом Виктора Буллы являет собой уникальную фотохронику событий 1904-1905 годов, начиная с отправки войск и санитарных поездов на Дальний Восток зимой 1904 года и заканчивая октябрьским военным бунтом во Владивостоке (30-31 октября 1905 г.)

Виктор Булла приехал в северо-восточный Китай в марте 1904 года. Журнал «Нива» в мартовском номере сообщал: «Фотограф “Нивы” В. К. Булла, также уже находится в пути на театр военных действий»1. На фотографии, сделанной в Китае, на левой руке Виктора выше локтя мы видим повязку – это опознавательный знак военного корреспондента (красная повязка с черными буквами «ВК» была введена правилом о военных корреспондентах в феврале 1904 года).

По заданию журналов «Нива» и «Летопись войны с Японией» в мае 1904 года отправился на Дальний Восток Николай Семёнович Самокиш. Пробыв на войне с июня по ноябрь 1904 года, Самокиш привез в Петербург множество рисунков, эскизов и походный дневник. Альбом с его рисунками, иллюстрациями военно-походной жизни и военным дневником издан в 1908 году в Петербурге. Дневник написан настолько живо и объемно, пульсирует образами, звуками и даже запахами, что читатель, хочет он того или нет, – уже на сопках Маньчжурии в 1904 году. Именно поэтому в качестве пояснительного текста в обзоре фотографий альбома Виктора Буллы мы взяли дневник Николая Самокиша.

МУКДЕН

Первым маньчжурским городом для военных корреспондентов стал Мукден. В начале 1900-х годов он был стратегическим пунктом Российской империи в связи со строительством Китайско-Восточной железной дороги по направлению к Порт-Артуру. «Я ошалел от впечатлений, – пишет Самокиш, – природа, сказочный Мукден, наши войска в соединении с дивным солнцем – все это как-то обрушилось на меня сразу и на первое время подавило меня своей новизной и грандиозностью; я смотрел во все глаза и не знал за что схватиться. То мне хочется делать чудную кумирню, вырезывающую своей прихотливой – по линии и орнаменту – крышей на темноголубом небе, то наших солдатиков, представляющих такой любопытный контраст с китайской обстановкой…»2 А вот кумирни на фотографиях Виктора Буллы, интерьеры которых поражают своим богатством и фантазией мастеров, их создавших:

Надо отметить, что для русского читателя-зрителя фотографии Китая, китайцев, их быта к 1904 году были не в новинку. В 1893–1897 годах вышло роскошное трехтомное издание Э. Ухтомского «Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича. 1890-1891». Множество фотографий Китая и китайцев можно увидеть в русской периодической печати. Технически снимки Виктора Буллы совершеннее, живее и детальнее передают жизнь китайского востока – в этом заключается преимущество корреспондентской съемки.

Рассматривая фотографию «Китайский город Мукден», погружаешься в повседневную жизнь города, до которого еще не дошли дымы сражений, города, о котором Самокиш пишет: «Всё было зелено, везде были чистота и порядок, <…>, магазины в поселке у вокзала бойко торговали»3. Солнечный жаркий день на торговой улице Мукдена: кумирня, оставленная хозяином повозка, резные изображения драконов у лавок, неожиданно увидевшие человека с фото-ящиком местные жители, спешащие по делам, отцы с детьми и русский офицер на коне…

Репортаж Буллы динамичен и красочен, при том, что фотограф использует лишь два цвета – черный и белый.

ЛЯОЯН

«После недельного пребывания в Мукдене <…> я еду дальше, в Ляоян, думая, что сейчас попаду в места битв, но не так это легко: оказывается, в Ляояне нужно подождать и получить еще бумаги. Хотя и рвусь вперед, но обстоятельства сильнее меня, и мне приходится основать в Ляояне свою базу, т.-е. местожительство и уже оттуда ездить к войскам. Отчасти я был утешен тем, что Ляоян не менее живописен, чем Мукден, а, следовательно, мой художественный азарт имел богатую пищу <…> Стояли жаркие тропические дни, и освещение было так ярко, что я, привыкший к северному солнцу, просто терялся от ослепительного света и дивных красок. Город был окружен старинными стенами, и я иногда взбирался на парапеты стен, чтобы оттуда делать этюды окружающих город сопок и далей»4.

Виктор Булла изображает Ляоян таким же повседневным, как и Мукден: торговые ряды с китайцами и русскими военными, прогуливающиеся офицеры с дамами на фоне характерных местных построек, словно и нет войны рядом…

Первое знакомство с «изнанкой» войны произошло у Николая Самокиша в Ляояне в июле 1904 года, когда он увидел состав с ранеными и убитыми: «тяжелое и печальное зрелище»5.

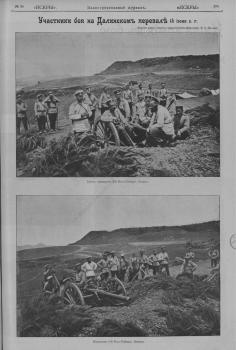

Виктор Булла впервые стал участником боя 14 июня 1904 года на Далинском перевале, вынося раненых с поля битвы и успевая фиксировать работу Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. За помощь раненым он получит серебряную медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте с правом ношения на груди.

Панихида по убитым на Далинском перевале – священник служит молебен, рядом с ним группа солдат-певчих, шеренги оставшихся в живых русских ребят, за спинами которых походный лагерь с палатками, дымящиеся костерки бивуака, чужие, маньчжурские, сопки и лаконичная фотография братской могилы – два православных креста и тонкое юное деревце, которому жить за убиенных…

В начале августа Николай Самокиш покинул Ляоян. «Утро было чудное; вдали на сопках к Ляояну грохотали орудия, и были видны клубы разрывающихся шрапнелей. <…> Грохот орудий все усиливался и превращался в сплошной гул. <…> Вечер был темный, собиралась гроза, и на черном фоне неба и сопок, как молнии, блистали выстрелы орудий под Ляояном. Шел страшный бой»6.

После благодарности главнокомандующего генерала А.Н. Куропаткина за бой под Ляояном и успехов русской армии в отражении атак японцев настроение войск было приподнятое. Но, находясь в состоянии воодушевления и солдатского задора, войска получили приказ об отступлении в Мукден…

«Очевидно, отступали. Части были перемешаны; офицеров не было видно, солдаты, нервно возбужденные боем, передавали свои впечатления друг другу на ходу. Попалось несколько носилок, несли тяжело раненых, а в одних был мертвый, но солдаты не хотели его оставить и продолжали нести, чтобы похоронить.<…> Впереди, навстречу восходящего солнца текла широкой рекой неисчислимая толпа людей. Сколько хватало глаз впереди по дороге, поднимаясь на возвышения и опускаясь в долины, стремилась эта река людей, лошадей, телег и орудий. Все роды оружия в самых разнообразных костюмах перемешались на этом пути. Солнце вышло и скользнуло своими лучами по головам и оружию, оживило яркими, золотыми бликами эту тысячеголовую толпу. Казалось, что выбраться из нее в сторону нет никакой возможности, стихийная сила увлекала все эти единицы в общем стремлении вперед. Впечатление было такое, что повернуть эту толпу назад или остановить ее могло только чудо»7.

Среди фотографий альбома Буллы мы не встречаем снимков отступления русских войск.

РАНЕНЫЕ

«На полянку стали выходить солдаты, сначала по одному, по два, а потом целыми группами. <…> Постояв несколько минут, я повернул назад и вместе с легко ранеными, которые тянулись уже непрерывной лентой, дошел до перевязочного пункта. Замечательно, что, идя среди толпы раненых, я не слыхал ни одного стона, исключая слов: «Тише братцы» или «Иди в ногу» – ничего больше. <…> Я снял несколько групп раненых, которые смотрели на меня удивленными глазами. Снимая их, я испытывал странное чувство неловкости и какого-то стыда перед этими серыми героями. Мне казалось, что мое место не здесь с фотографическим аппаратом, а там впереди с ружьем в руках. <…> Были разные раны. Не буду описывать подробно, скажу только, что раненые почти не стонали и бодро переносили перевязку; врачи работали с величайшим усердием, и сестры относились с сердечной заботливостью к страждущим бойцам»8.

Возможно, мысль о неловкости перед ранеными посещала и Виктора Буллу, и у него возникало желание взять оружие вместо фотоаппарата. Награды и звание прапорщика, полученные за годы русско-японской войны Виктором, говорят о том, что он мужественно исполнял свою работу в боевых условиях. В альбоме Буллы много фотографий, посвященных организации медицинской помощи раненым. Дело в том, что в мае 1904 года, опять же по протекции отца, Карла Буллы, Виктор получил разрешение присоединиться к любому из отрядов Красного Креста, за что должен был сделать для Комитета Красного Креста определенное количество военных снимков. Помимо снимков походной жизни медицинского персонала, Булла делал снимки госпиталя Иверской Общины Красного Креста в Харбине, Крестовоздвиженской Общины в Мукдене, лазарета германского Красного Креста в Харбине, 2-го Сибирского санитарного поезда им. Великой княгини Марии Павловны, летучих санитарных отрядов.

В октябре 1904 года Николай Самокиш вместе с князем Н. Радзивиллом, офицером разведывательного дивизиона подполковника С. Дроздовского, отправился на передовую линию у Эрдагоу.

«Эрдагоу – это большая сопка, на верху которой расположена кумирня; на самой высокой точке сопки – старая китайская башня, издали кажущаяся фабричной трубой, а по южному скату горы, в котловине, расположены другие здания кумирни, постепенно спускающиеся до самого подножия сопки. Вся гора занята землянками и траншеями наших войск»9, – пишет Самокиш.

Виктор Булла запечатлел китайскую башню на сопке, работу по налаживанию телефонной связи, постройку проволочных заграждений и волчьих ям, праздник Георгиевских кавалеров и осмотр командующим 1-й Маньчжурской армией генералом Линевичем позиций наших войск на сопках Эрдагоу.

В конце ноября 1904 года Николай Самокиш покинул Маньчжурию. «Впечатления моего пребывания в армии не изгладятся у меня никогда. В течение семи месяцев я жил душой и телом с нашими храбрыми солдатами и научился ценить героизм и терпение, проявленные в этой войне нашими войсками. Никакие неудачи, выпавшие на долю нашей армии, не сломят моего уважения и удивления к их доблести»10.

Виктор Булла продолжил свою работу фотокорреспондента до окончания русско-японской войны. Он снимал главные битвы, жизнь тыла, военачальников и солдат, награждения и похороны. «Передо мной прошли все ужасы этой чудовищной войны, – вспоминал Виктор Булла, – вся страшная эпопея разгрома царской армии, ее поражений и отступлений...»11.

Альбом фотографий Буллы отражает «жизнь» войны, ее беды и маленькие радости, ее беспощадность и благосклонность к судьбам русского воинства.

Вернувшись с русско-японской войны, Виктор увлекся кинохроникой, открыл вместе с братом Александром фирму по производству и прокату фильмов, был сам оператором и режиссером. Представим фильм, созданный Виктором Буллой по сценарию, в основе которого – дневник Николая Самокиша…

Малышева Н.В.,

ведущий библиотекарь ОЭФ