С БОЕВЫМ ПРИВЕТОМ!

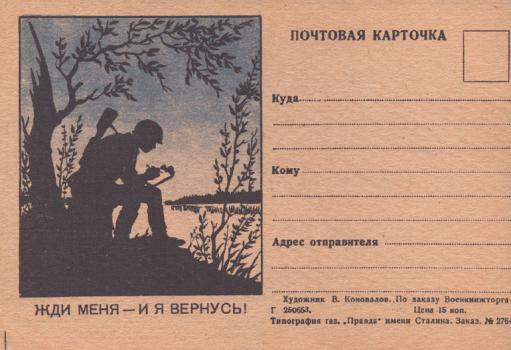

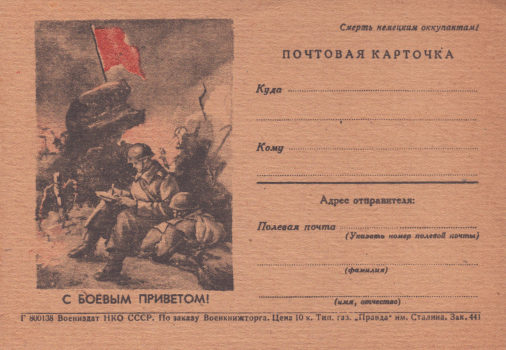

Односторонние почтовые карточки и закрытые письма периода Великой Отечественной войны 1941‑1945 гг.

А. В. Ярцева

Введение

Почти через два месяца после начала Великой Отечественной войны, 21 августа 1941 г., газета «Советское искусство» – орган Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР и ЦК профсоюза работников искусств – писала: «Изобразительное искусство обладает исключительными возможностями наглядной агитации, общения с самой широкой аудиторией. <…> Живопись, скульптура, графика наряду с кино и театром могут и должны вдохновлять народ на борьбу, поднимать его патриотические чувства, прославлять бессмертные подвиги героев отечественной войны». В той же газетной передовице говорилось: «Помимо плакатов и карикатур наши художественные издательства приступили к выпуску патриотических лубков, воскрешающих лучшие традиции народного творчества, художественных открыток, настенных картинок и т. д. Эти малые формы искусства чрезвычайно важны сейчас, ибо оперативны, злободневны и отвечают потребностям широчайших масс» 1. Подобное утверждение не было новым, его можно встретить уже в самом первом военном выпуске этой еженедельной газеты: «Мы, художники, должны в настоящее время обратиться к искусству малых форм», – так считал профессор Всероссийской Академии художеств живописец Б. В. Иогансон, пояснявший далее: «Искусство малых форм в условиях военного времени может приобрести огромное значение» 2.

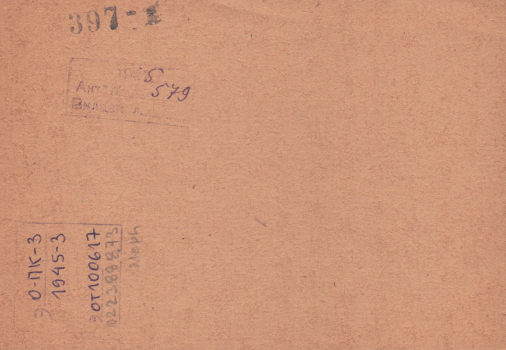

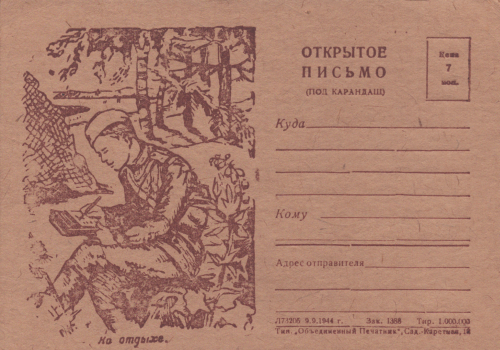

В фондах Отдела эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки (ОЭФ РНБ) хранятся различные виды иллюстрированных почтовых отправлений периода Великой Отечественной войны 1941‑1945 гг. Это не только открытки в привычном смысле слова – лист картона, одну сторону которого занимает изображение, а другая сторона предназначена для адресов и сообщения. Тогда в широком употреблении находились и такие почтовые формуляры, в которых для письменного текста было отведено большее пространство. На односторонней почтовой карточке рядом с адресными зонами помещалось изображение, тогда как письменным посланием можно было полностью занять другую ее сторону. Закрытое письмо («секретка») представляло собой бланк, который складывался – как правило, вдвое, – до размеров обычной почтовой карточки. В сложенном виде на одной стороне оказывалось изображение, на другой стороне – адреса получателя и отправителя, а для сообщения отводился весь разворот; в другом варианте изображение соседствовало с адресами, и для текста оставалась дополнительная половина листа. Следует отметить, что в то время в «Летописи изоизданий», государственном библиографическом указателе, односторонние почтовые карточки учитывались в разделе «Открытки», а закрытые письма – в разделе «Прикладная графика», как почтовая бумага.

В Государственную публичную библиотеку (ГПБ, ныне РНБ) подобные материалы пришли в качестве обязательного экземпляра в 1944‑1945 гг. – даже те из них, которые увидели свет еще в 1942 г. Запоздание объясняется обстоятельствами военных лет: поступление обязательного экземпляра из столичной Всесоюзной книжной палаты, которое прекратилось с октября 1941 г., возобновилось только в ноябре 1943 г., после прорыва блокады Ленинграда 3.

Иллюстрированные односторонние почтовые карточки и закрытые письма печатались на неплотной бумаге невысокого качества. По цветовому решению они были очень лаконичными, а нередко – монохромными. Имена художников, работавших над ними, зачастую неизвестны. Однако эти скромные документы имели огромную практическую важность, поскольку именно почта помогала поддерживать связь между людьми в труднейших условиях военного времени. Оно наложило отпечаток и на почтовые правила: всего через несколько недель после начала Великой Отечественной войны Народный комиссариат связи установил особый порядок приема и отправления международной и внутренней почтово‑телеграфной корреспонденции. Он был направлен на то, чтобы пресечь разглашение государственной или военной тайны и не допустить нанесения вреда государственным интересам. Примечательно, что вторым по порядку в документе был пункт, касавшийся изображений: «Всем почтовым учреждениям запрещается прием и посылка почтовых открыток с видами или наклейками фотографий» 4.

С середины июля 1941 г. началась работа военно‑полевых почтовых учреждений 5. Вскоре Наркомат связи установил порядок приема почтовых отправлений, адресованных бойцам и командирам действующей армии: на фронт разрешалось оправлять «простые и заказные почтовые карточки, письма, бандероли, денежные почтовые переводы, письма с объявленной ценностью до 100 рублей» 6, при этом отправка простых карточек, писем и бандеролей была бесплатной. 3 сентября 1941 г. газета «Красная звезда» сообщила о нововведении, касающемся открыток: «Народный комиссариат связи СССР выпускает специальные почтовые воинские открытки. Они выпускаются двух видов: для посылки из Действующей армии и на фронт. Стоимость каждой открытки – 3 копейки. Наклеивать марки на такие открытки не нужно. Продаваться они будут во всех почтовых предприятиях и в полевых военных конторах» 7.

Напоминание об этой особенности – о том, что для почтовых отправлений в армию не требовалась марка, – строки С. Я. Маршака из поэмы «Почта военная» (1943):

К ним идет письмо без марки

Сквозь огонь и град свинца.

И дороже, чем подарки,

Строчки писем для бойца 8.

Если адресат находился на фронте, корреспонденция к нему добиралась особым путем. «Ты написала письмо. <…> Написала адрес: “Действующая Армия”, опустила письмо в почтовый ящик <…>. Весточки от тебя здесь ждут с нетерпением, но знаешь ли ты, как доставляют письма на фронт, на передовую линию?» 9, – задавался вопросом специальный корреспондент газеты «Известия» в заметке «Из фронтового быта». Цепочка доставки в Красную армию в общих чертах была следующей: из гражданского предприятия связи корреспонденция направлялась в военно‑почтовый сортировочный пункт (ВПСП) своей зоны (распределение территории СССР по зонам определялось маршрутами движения почтовых вагонов). Оттуда рассортированная корреспонденция передавалась в военно‑почтовые сортировочные пункты фронтов и военно‑почтовые базы (ВПБ) армий. Военно‑почтовые базы доставляли ее в военно-почтовые станции (ВПС) и военно-почтовые агентства – они создавались при штабах соединений и в отдельных частях; здесь корреспонденцию получали войсковые почтальоны частей и подразделений. В тыл страны почтовые отправления военнослужащих добирались по обратной схеме: их принимала ВПС (боец мог или сдать письмо лично, или опустить его в почтовый ящик, или отдать почтальону), затем они отправлялись в ВПБ или ВПСП, откуда следовали в гражданское предприятие связи 10.

Прикоснуться к фронтовой жизни, стоявшей за этими сухими аббревиатурами, позволяют не только газетные, но и поэтические строки. Трагическое стихотворение С. С. Орлова «Открытка» (1946) начинается с упоминания полевой почтовой станции (ППС) – так до реорганизации, произошедшей в 1943 г. 11, назвались военно‑почтовые станции:

Недели две разыскивала почта

Четырехзначный номер П.П.С. 12

А вот рассказ одного из почтальонов: «ППС за Волгой была, а письма в Сталинград доставлять надо. <…> Переправлялся я обычно ночью. На лодке ли, на плоту, на чем придется. Доберешься до острова, что посреди реки, переднюешь там, а следующей ночью в Сталинград. Обойдешь всех своих бойцов, раздашь письма и затемно обратно за Волгу. И так каждый день» 13. Читая эту заметку, напечатанную в газете «Вечерняя Москва» летом 1943 г., можно убедиться, что в поэме «Почта военная» С. Я. Маршак недаром говорит:

… И порой

Отдает письмо герою

Письмоносец – сам герой 14.

На важную составляющую работы почтальона – гуманистическую – обращала в 1942 г. внимание газета «Красная звезда»: «Служит Богословский воинским почтальоном – фигура на первый взгляд малозаметная. В один и тот же час утра верхом, а то и пешком, он появляется на полевой почте, забирает письма и газеты для своей части, сортирует их и разносит бойцам. Дело как будто несложное и не требующее никакого героизма. Все это так. Но сколько теплоты и человеческого участия вкладывает Богословский в свою скромную работу воинского почтальона. Он знает: письмо, полученное из дому, повышает настроение, веселит душу» 15.

Фронтовой адрес тоже имел особенность – он не должен был раскрывать местонахождение войск. Система адресования воинской корреспонденции являлась крайне важной для обеспечения секретности, поэтому она совершенствовалась и изменялась несколько раз за годы войны. Необходимость соблюдения правил адресования подчеркивалась в целом ряде официальных документов, а перемены в этих правилах вводились приказами наркома обороны.

Первоначально адрес состоял из номера ППС, открытого наименования части и имени адресата. Уже в июле 1941 г. директива Главного управления политической пропаганды Красной армии требовала «разъяснить всему личному составу порядок адресования почтовой корреспонденции и необходимость строго соблюдать в тайне дислокацию частей» 16. В сентябре 1941 г. о том же гласила директива Главного политического управления Рабоче‑крестьянского Военно‑морского флота 17. 4 октября 1941 г. появилось Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах ускорения доставки писем на фронт», за которым последовала директива Главного политического управления Красной армии, в одном из пунктов которой говорилось: «Категорически запретить писать наименование фронта, армии и соединения. Образец адреса отпечатать и дать на руки каждому младшему командиру» 18. Проблема, впрочем, оставалось актуальной и семь месяцев спустя – в мае 1942 г. Главное политическое управление Красной армии направило начальникам политуправлений нескольких фронтов директиву, в которой настаивало: «Вновь прибывающему пополнению разъяснять порядок адресования корреспонденции в действующую армию. Образец адреса 2 раза в месяц публиковать в дивизионных газетах» 19.

5 сентября 1942 г. приказом народного комиссара обороны СССР «в целях лучшего сохранения в тайне дислокации и наименования частей и подразделений при пересылке почтовой корреспонденции в Красную Армию» 20 была введена в действие новая инструкция по адресованию 21. Теперь адрес составлялся из действительного номера полевой почтовой станции или полевого почтового агентства (в оговоренных случаях для соединений, находящихся в тылу, вместо этих номеров указывалось наименование населенного пункта), условного номера подразделения и наименования адресата. Вскоре появилась очередная директива Главного политического управления Красной армии; она предлагала начальникам политуправлений и политотделов «добиться, чтобы новый порядок адресования почтовой корреспонденции усвоили все красноармейцы, командиры и политработники и по установлению новых адресов незамедлительно сообщили бы их своим родным и знакомым» 22; в разъяснительной работе должны были помочь памятки, плакаты, газетные публикации.

Тем временем приближалась коренное преобразование органов военно‑полевой почты, пока что находившихся в системе Народного комиссариата связи. Приказом народного комиссара обороны от 6 декабря 1942 г. они передавались в ведение Главного управления связи Красной армии (ГУСКА), и Центральное военное управление полевой связи Нарокомата связи было реорганизовано в Управление военно‑полевой почты ГУСКА. Этой стало одной из мер, предпринятых «в целях сокрытия дислокации и перегруппировки войск Красной армии и устранения возможности разглашения дислокационных сведений через органы полевой почты» 23. 14 января 1943 г. вышел подобный приказ, касавшийся Военно‑морского флота 24; в частности, он предписывал создать отдел военно‑морской почты в Управлении военно‑полевой почты ГУСКА. Еще через неделю приказом Народного комиссариата обороны от 21 января 1943 г. было введено в действие «Наставление по службе военно-полевой почты в Красной Армии» 25, определявшее ее назначение, структуру и прочие стороны деятельности.

Прежнюю систему адресования корреспонденции, появившуюся в сентябре 1942 г. и вызвавшую нарекания в декабрьском приказе 1942 г., отменил приказ народного комиссара обороны от 6 февраля 1943 г. Новая система, на которую переходили с 1 апреля 1943 г., требовала «установить для всех частей и соединений Красной армии номера полевых почт, которые должны являться официальным наименованием части и соединения для сношений с гражданскими и частными лицами» 26. Таким образом, теперь адрес состоял только из пятизначного номера полевой почты и фамилии, имени и отчества адресата. Отличие адресов получателей, находившихся в действующей армии, от обычных адресов было хорошо знакомо современникам – именно на него обращает внимание С. Я. Маршак в уже цитированной поэме «Почта военная»:

Знают письма и открытки

Город, улицу, район,

Знают номер той калитки,

Что откроет почтальон.

Но не названы квартиры,

Не указаны дома,

Где бойцы и командиры

Ждут желанного письма 27.

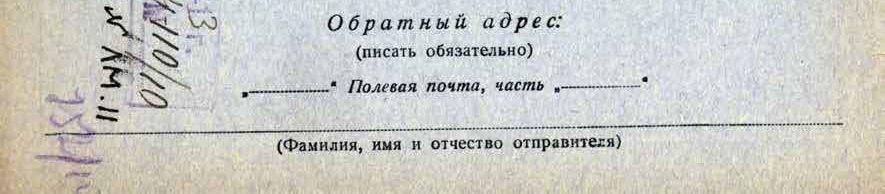

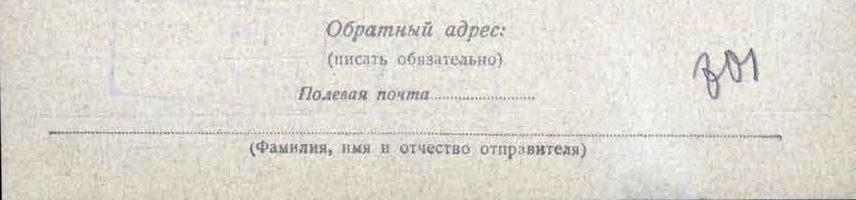

Односторонние почтовые карточки и закрытые письма военных лет, хранящиеся в ОЭФ РНБ, не проходили почту и не содержат ни письменных сообщений, ни адресов. Некоторые из них имеют обозначение «воинское», то есть изначально были предназначены для отправки из армии. И в данном случае особенности оформления адресной зоны, отведенной для отправителя, способны оказать помощь в датировке этих изданий. Те из них, на которых предусмотрены графы «полевая почта» и «часть», увидели свет не позднее февраля‑марта 1943 г. Они являются более ранними по сравнению с изданиями, на которых есть лишь графа «полевая почта» – в соответствии с системой адресования, обнародованной 6 февраля 1943 г. и введенной в повсеместное использование с 1 апреля того же года.

О том, как бланки для почтовой корреспонденции должны были попадать к бойцам, дает представление заметка, напечатанная газетой «Красная звезда» 28 ноября 1943 г.: «Имеются три канала, по которым должно идти снабжение частей почтовыми принадлежностями, – интендантские управления, полевые почты и автоларьки военторга» 28. К сожалению, ни один из этих каналов не работал должным образом, и автор был вынужден вынести в заголовок публикации вопрос: «Почему в некоторых частях нет почтовой бумаги, конвертов?». Те же серьезные недостатки, которые описывала газета, вскрывал и приказ начальника Главного политического управления Красной армии от 26 января 1944 г., выпущенный по результатам проверки, которая была проведена на Белорусском и Волховском фронтах. «… Несмотря на значительное количество почтовых секреток, открыток, конвертов и почтовой бумаги, отправляемых в действующую армию, рядовой, сержантский и офицерский состав, в особенности находящийся на переднем крае, обеспечивается почтовыми бланками неудовлетворительно. Многие бойцы, сержанты и даже офицеры из‑за отсутствия почтовых бланков лишены фактически возможности вести регулярную переписку с родными или же вынуждены писать письма на газетах, листовках, обертках от патронов и концентратов и т. д. Основными причинами такого нетерпимого положения является то, что: 1. Большое количество секреток и открыток задерживается на складах и базах, оседает в штабах и канцеляриях, расходуется не по прямому назначению, а на разного рода канцелярские нужды. <…> 2. Отделы и отделения вещевого снабжения фронтов и армий … фактически самоустранились от контроля за правильным распределением почтовых бланков и за доведением их до рядового, сержантского и офицерского состава, находящегося на переднем крае. <…> 3. Фронтовые и армейские военторги до сих пор недооценивают важности правильно организованной торговли почтовыми бланками … 4. Органы военно‑полевой почты, неплохо справляясь с продажей почтовых бланков до дивизии включительно, не сумели организовать правильную продажу почтовых бланков в полках, батальонах и ротах через войсковых почтальонов» 29. (Стоит сказать, что посетитель почтового отделения, находящегося в тыловом городе, тоже мог попасть в непростое положение – например, газета «Вечерняя Москва» периодически критиковала отсутствие в столичных отделениях конвертов и открыток, ручек и чернил 30).

Весной того же 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об улучшении работы военторгов по обслуживанию действующей армии». Откликом на него стала статья генерал‑майора интендантской службы П. В. Кочеткова, в которой еще раз подчеркивалось, что необходимо бесперебойно обслуживать бойцов передовой линии товарами обязательного ассортиментного минимума, – и первыми в перечне стояли конверты и открытки. Рассуждая далее о важности инициативной работы, автор приводил в пример военторг Карельского фронта, «который в течение первого квартала 1944 года, используя местное сырье и отходы промышленных предприятий, выпустил 3 млн. конвертов и открыток» 31. Летом того же года на страницах «Красной звезды» появилась заметка «Автолавка на передовых позициях» – из нее тоже становится понятным, сколь необходимой была возможность связаться с родными посредством почты: «Быстро расходятся открытки, конверты, почтовая бумага, карандаши, ручки, перья. <…> Сержант Егоров и ефрейтор Джафаров, устроившись в землянке за небольшим столиком, пишут письма домой на только что купленных секретках. К ним присоединяются другие бойцы. <…> В ведении полевого военторга имеется также походная фабрика, выпускающая секретки, конверты, почтовую бумагу, курительную бумагу» 32.

Подобная местная продукция в фондах ОЭФ РНБ не отложилась; вероятно, она и не была иллюстрированной. Односторонние почтовые карточки и закрытые письма, представленные на настоящей выставке, в большинстве своем были выпущены в Москве. Нередко на них можно видеть сокращенное наименование заказчика: «УВПП» – это упоминавшееся выше Управление военно‑полевой почты Главного управления связи Красной армии, образованное в декабре 1942 г.

В годы Великой Отечественной войны перед военно‑полевой почтой стояло несколько задач, но главная из них была связана с почтовыми отправлениями, которые доставлялись из тыла на фронт или пересылались личным составом Красной армии в тыл. Тогда около 90 % переписки приходилось именно на долю военно‑полевой почты, а ежемесячно в армию поступало до 70 миллионов писем. Экспонаты настоящей электронной выставки до своего поступления в РНБ не проделывали путь до военно‑почтовых сортировочных пунктов, ротные почтальоны не вручали их красноармейцам. Однако эти хрупкие издания, сохраненные Библиотекой, тоже являются выразительным свидетельством тревог и надежд военных лет.

![Дорогое письмо : воинское : [закрытое письмо]. Дорогое письмо : воинское : [закрытое письмо].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9330/MA88442/s_NA95613.jpg)

![Дорогое письмо : воинское : [закрытое письмо]. Дорогое письмо : воинское : [закрытое письмо].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9330/MA88442/s_NA95614.jpg)

![Связь - глаза и уши наши, Попрошу я как-нибудь, Чтоб связист до сердца Маши Мог бы провод протянуть! : воинское : [почтовая карточка] Связь - глаза и уши наши, Попрошу я как-нибудь, Чтоб связист до сердца Маши Мог бы провод протянуть! : воинское : [почтовая карточка]](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9330/MA88465/s_NA95638.jpg)