Максим Викторович Бражников – энтузиаст древнерусской музыки

«Цель моей жизни – работа над древнерусской музыкой,

над певческой палеографией»1.

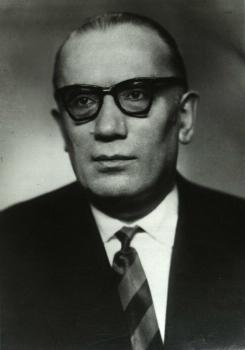

Ключевую роль в процессе возвращения огромного пласта профессиональной древнерусской музыки, долгие годы находившегося в забвении, продолжении традиций научного изучения нотированных рукописных памятников конца XI – XIX веков, разработке методов их описания, расшифровке древних роспевов, записанных особой системой невменной нотной записи – знаменами или крюками, сыграл Максим Викторович Бражников (19022–1973) – выдающийся музыковед-медиевист, палеограф, композитор и педагог.

М. В. Бражников окончил консерваторию по классу фортепиано у профессора Л. В. Николаева (1925 г.), и по классу теории композиции у профессора В. П. Калафати (1927 г.). В архиве Максима Викторовича сохранились характеристики, оставленные его педагогами. Василий Павлович Калафати отмечал: «Настоящим могу засвидетельствовать, что Максим Викторович Бражников окончил курс теории Композиции по моему классу и является композитором, обладающим отличной техникой, творческим дарованием, большой добросовестностью и полным знанием музыкально-теоретических предметов»3.

Леонид Владимирович Николаев также высоко оценивал музыкальные способности своего ученика: «Максим Викторович Бражников, окончивший, как пианист, Ленинградскую Консерваторию по моему классу, зарекомендовал себя, как культурный и даровитый пианист и музыкант. Будучи знаком с его работой по теории Композиции по зачетам Консерватории, могу рекомендовать его как теоретика с солидной школой и солидными знаниями»4.

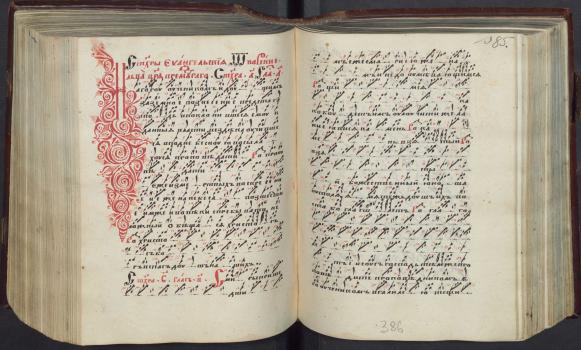

Максим Викторович мог продолжить свой профессиональный путь как пианист-исполнитель, композитор, или музыковед-теоретик, однако он остановил свой выбор на изучении древнерусских нотированных рукописей. В 1928 г. под руководством крупного ученого в области изучения древнерусского певческого искусства, профессора Петербургской / Петроградской консерватории – А. В. Преображенского была написана его первая научная работа «Опыт исследования старинного русского крюкового письма по рукописям XVII в.»5. Уже на первом этапе изучения манускриптов из собрания Рукописного отделения Публичной библиотеки (ныне РНБ)6, Бражников уделял основное внимание семейографии7, мелодии роспевов (звукоряду, строению мелодий), привлекая к работе статистические данные. В качестве приложения к работе Максима Викторовича был сделан нотный перевод 11 Стихир Евангельских, в котором с помощью условных обозначений были отмечены структурные элементы роспева. В рецензии на исследование своего ученика Антонин Викторович отмечал: «…работа т. Бражникова свидетельствует о полном владении ее автора знанием крюковой семейографии XVII в. в ее сложнейших проявлениях. Работа эта может быть признана хорошим вводным исследованием к дальнейшему изучению своеобразного музыкального материала, и можно не сомневаться, что автор, отдавший много труда и энергии на предварительное ознакомление с семейографией воспользуется приобретенным опытом для углубленной работы над самыми напевами, ожидающими для себя серьезных и подробных исследований»8.

Однако в 1929 г. после смерти Антонина Викторовича Преображенского продолжение научного изучения древнерусских нотированных певческих рукописей было поставлено под угрозу. В надгробном слове в память ученого выдающийся деятель музыкального искусства, музыковед Александр Вячеславович Оссовский высказал следующие опасения: «Он ушел, не оставив себе приемников, не успев подготовить себе смену в нашем молодом поколении, и есть опасность, что специальная научная область, в которой трудился Антонин Викторович, зарастет быльем, заглохнет»9.Это был переломный момент в выборе научных приоритетов и для Максима Викторовича. Сохранились вспоминания об этом же эпизоде Анастасии Сергеевны Ляпуновой – хранителя музыкальных фондов Отдела рукописей Публичной библиотеки, слушательницы курса А. В. Преображенского в консерватории. В письме к М. В. Бражникову от 15 мая 1969 г., поздравляя его с защитой докторской диссертации, она писала: «…я вспоминаю далекие, давно прошедшие времена: смерть Антонина Викторовича Преображенского, гражданскую панихиду в Капелле и Вас около его гроба, как бы произносящего клятву верности тому делу, которое было делом А. В. Преображенского. И действительно, не взирая ни на что, ни на какие гонения, Вы эту клятву сдержали и, выражаясь образно не дали зачахнуть этому огню. Сейчас, я думаю, Вы должны испытывать удовлетворение»10.

Из ответа М. В. Бражникова на это письмо А. С. Ляпуновой, мы узнаем о значении этого эпизода с его слов: «Мне было очень приятно получить Ваше письмо от 15/V с поздравлением по случаю присуждения мне докторской степени. Конечно эта защита дает мне большое удовлетворение, также как то обстоятельство, которое Вы упоминаете, говоря о гражданской панихиде в Капелле. Тогда в своем выступлении А. В. Оссовский сказал, что А. В. Преображенский был “последним из магикан” и та область, в которой он работал “грозит порасти травой забвения”. С этого и началось, не говоря вообще о моей бесконечной любви ко всему, связанному с Древней Русью»11.

Максим Викторович с 1929 по 1931 годы продолжил читать курс своего учителя: «Памятники древнерусской музыки» в Ленинградской консерватории и курс музыкальной палеографии в Государственном институте истории искусств (ГИИИ)12. Однако в 1931 г. контракт на преподавание с М. В. Бражниковым не был продлен, и после увольнения ученый смог возобновить чтение курса по русской музыкальной палеографии в консерватории только через 40 лет в 1969 г.

В самые неблагоприятные моменты он продолжал заниматься изучением и описанием нотированных певческих рукописей. Благодаря обширному практическому опыту, М. В. Бражников сформулировал новые фундаментальные направления в науке о древнерусском певческом искусстве, а также предложил использовать не только музыковедческие, но и палеографические, статистические и другие общенаучные методы. По словам одного из первых учеников Максима Викторовича – Георгия Андреевича Никишова: «М. В. Бражников является, по сути дела, создателем новой отрасли музыкознания – музыкальной палеографии или, точнее, русской певческой палеографии. Неутомимый труженик, настоящий подвижник в науке, он всю свою творческую жизнь посвятил поискам основных закономерностей развития древнерусского певческого искусства, формулированию научных принципов русской певческой палеографии, как особой области музыкознания»13.

См. М. В. Бражников. Мелодии Древней Руси.

Институт истории искусств. Москва. 1967 г. Киножурнал «Наука и техника № 10, 1967».

Иванова М. Г.,

ведущий библиотекарь Отдела рукописей РНБ