Максим Викторович Бражников – энтузиаст древнерусской музыки

«Ключ знаменной» инока Христофора

Иванова М. Г.

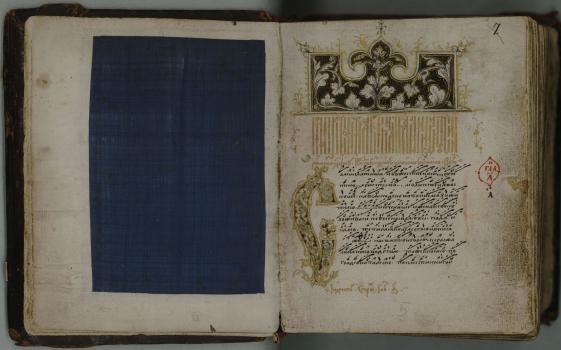

Еще одним научным открытием в области музыкальной теории древней Руси стала для Максима Викторовича Бражникова «“Азбука” инока Христофора, занимающая выдающееся место среди тех певческих рукописей, содержание которых составляет одну из интереснейших и почти не исследованных сторон древнерусской церковной профессиональной музыки – ее теорию»19, которая входит в состав Певческого сборника из собрания Кирилло-Белозерского монастыря (РНБ, Кир.-Бел. 665/922).

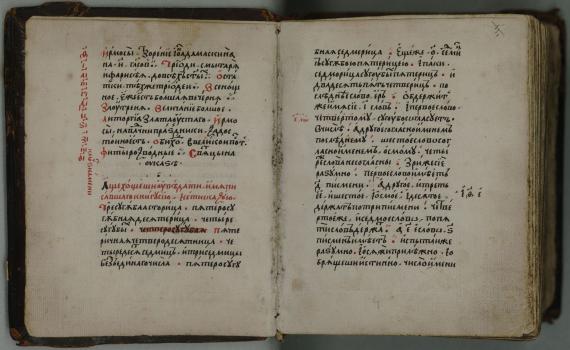

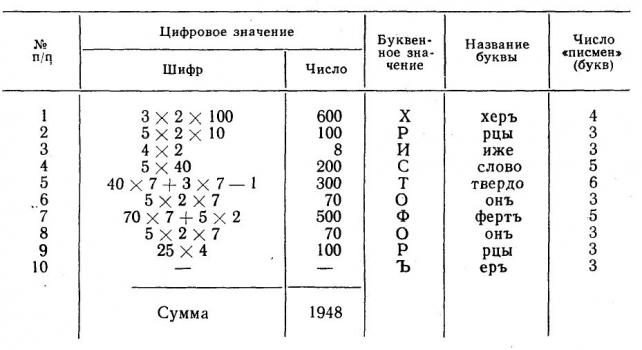

Кто был составителем и переписчиком певческого Сборника мы узнаем из оставленной записи, где имя зашифровано с помощью тайнописи: «Аще хощеши уведати, имя писавшаго книгу сию, и се ти сказую. тресугубаа сторица, пятеросугубная десятерица. четыре сугубых20. пятеричная четверодесятница. четыредесять седмицъ, и три седмицы безъ единаго числа пятеросугубная седмерица. Еще же 70 седмиц съ сугубою пятерицею. и паки седморица сугубых пятерицъ. и двадесять пять четверицъ. последнее слово еръ. обдержитъ же имя сие. 10 словъ. И первое слово ему четвертому. сугубо согласуетъ. в числе. а другое согласно именемъ последнему. шестое слово согласно именемъ, осмому. четыреж слова слова несогласны. Зри же сие разумно. Первое слово имеетъ 4 писмени. А другое. и треть ее. и шестое. и осмое. и десятое. держатъ по три писмени. четвертое же. и седмое слово, по пяти словъ держат. а 5-е слово. 6 писменъ имеетъ. испытаиже разумно. и ося жи прилежно. и обрящеши истинъно. число имени сего. число его. 1948. Слава совершителю Б[о]гу. Аминь».

Чтобы решить эту загадку и узнать имя писца необходимо было совершить арифметические действия, а полученные в их результате числа соотнести с буквами, в результате чего получится узнать его имя – Христофоръ21.

М. В. Бражников отмечал: «Особо ценным представляется то, что “Азбука” Христофора является частью написанного им же самим Сборника, а это позволяет в известной степени проверить на рядовом изложении песнопений теоретические положения автора “Азбуки”.

Ее содержание проливает свет на ряд основных вопросов древнерусской теории музыки, что для нас самое важное. При этом следует учитывать, что инок Христофор излагает теорию музыки на своеобразном техническом языке, применяя ходовые термины и обороты речи окружавшей его профессиональной певческой среды, для него само собой разумеющиеся, ясные и точные, но нередко заставляющие стать в тупик исследователя наших дней. С этой точки зрения сама “Азбука” становится предметом отдельного изучения не только с терминологической, но и с музыкально-методологической стороны»22.

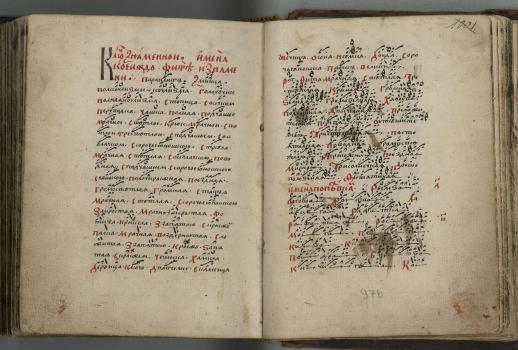

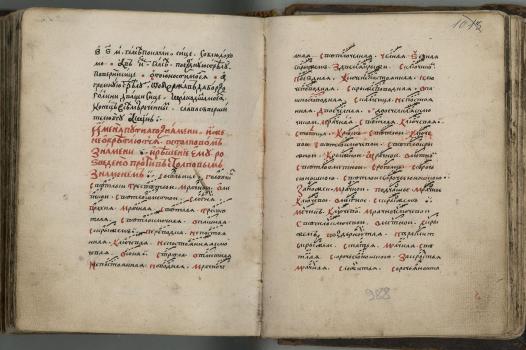

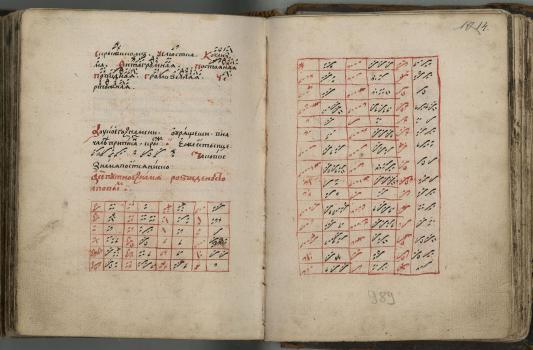

Уникальным для теоретических руководств был и способ изложения материала в виде таблиц, в гранях которой сопоставлялось начертание знамен, использующихся для записи разных видов роспевов – знаменного и путевого. М. В. Бражников писал: «Построение таблиц-“граней”, как средство объяснения или сравнения знамен, в азбуках до Христофора не встречается, и их введение в практику следует приписать ему. <…> В левом одиночном столбце помещается объясняемое знамя и рядом с ним, в правом столбце – его объяснение, в данном случае соответственно путевое и столповое»23.

Песнопения из Сборника инока Христофора, введенного в научный оборот М. В. Бражниковым, зазвучали в концертных залах. В 1981 г. состоялось первое исполнение Русских страстей, по рукописи инока Христофора (1604 г.) в рамках первого фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». Расшифровку песнопений выполнила ученица М. В. Бражникова – Альбина Никандровна Кручинина. Л. З. Корабельникова в статье «Патриотическая традиция» писала: «Подход к древнерусскому искусству как искусству хорового действа, искусству крупных циклических форм потребовал тогда создания сценария, выявления кульминационных точек и т. д. – при том, что это был единый временной пласт, единый срез (начало XVII века)»24.

См. Русские «Страсти» по рукописи инока Христофора (РНБ, Кир.-Бел. 665/922. 1604 г.).

Музыкальная композиция В. Чернушенко, расшифровка А. Н. Кручининой. Хор Ленинградской государственной капеллы им. М. И. Глинки. В. Чернушенко (дирижер).