Патриарх Тихон и его эпоха в документах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки: к 100-летию кончины святителя

Патриарший жребий

Н. В. Гольцов

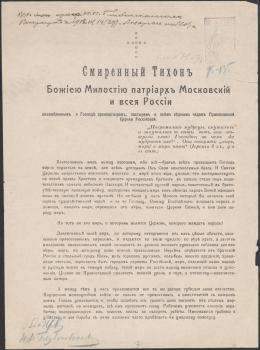

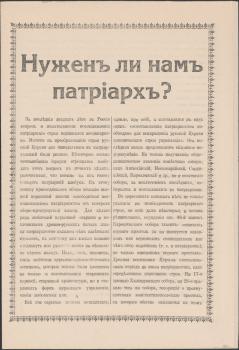

Избрание митрополита Тихона на пустовавшую более двухсот лет патриаршую кафедру, одно из важнейших событий русской церковной жизни XX столетия, было связано с другим, не менее значимым и долгожданным событием — созывом Поместного собора Православной российской церкви, открытие которого состоялось 15 августа 1917 г., в день праздника Успения Божией Матери. Архиереи, духовенство и многочисленные миряне связывали с Собором свои чаяния по разрешению многочисленных проблем церковной жизни, решение которых мыслилось как дело всего церковного организма. Стоит отметить, что восстановление патриаршества, нередко рассматриваемое как главное деяние Поместного собора 1917–1918 гг., вызывало оживленные дискуссии как в ходе подготовки к созыву Собора, так и на его заседаниях. Против этого акта выступали, в частности, некоторые представители белого духовенства и члены профессорских корпораций духовных академий. «Особенно странны были бы мечты о восстановлении патриаршества в настоящее время, когда вся жизнь перестраивается на демократических началах, вполне отвечающих <…> строю апостольской и древнехристианской Церкви»1, — отмечал один из противников этого шага. Однако в условиях захвата власти большевиками и начала боев в Москве, «под грохот пушек и треск пулеметов»2, Собор вынес историческое решение о восстановлении патриаршества в Русской церкви.Голосованием были намечены три кандидатуры на патриарший престол; окончательное же решение было принято с помощью жребия — записки, вынутой перед Владимирской иконой Божией Матери. Так Предстоятелем Русской церкви стал митрополит Московский Тихон, которого современники аттестовали «самым добрым» из трех кандидатов.

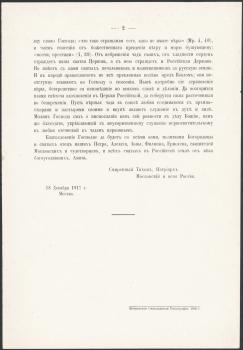

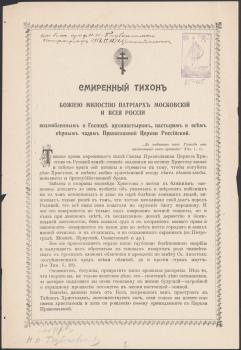

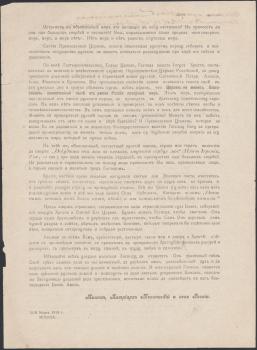

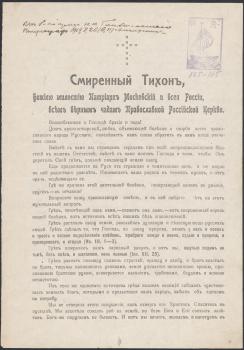

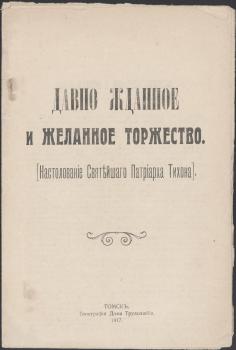

В личном архиве выдающегося библеиста, профессора Санкт-Петербургской духовной академии Николая Никаноровича Глубоковского сохранился печатный экземпляр «Чина поставления Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России», которое состоялось 21 ноября 1917 г. в Успенском соборе Московского кремля. «Так долго лелеянная мечта Православной Русской Церкви осуществилась. Выборы и посвящение патриарха совершились. Исправлена каноническая ненормальность. В дни мрака и печали, среди бурь и грозных туч заблестело ясное солнышко – появился отец отцов»3, — отзывался об этом дне один из участников Собора.

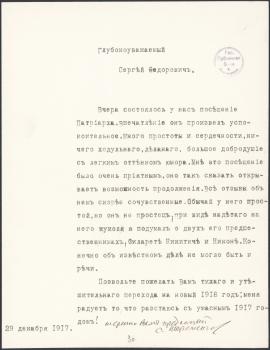

В завершении письма С. Д. Шереметьев желал своему корреспонденту «тихого и утешительного перехода на новый 1918 года», признаваясь: «меня радует то, что расстаюсь с ужасным 1917 годом!»5. Однако для самого автора письма наступающий год оказался последним в его жизни, а для Русской церкви и святителя Тихона — полным новых вызовов и испытаний.

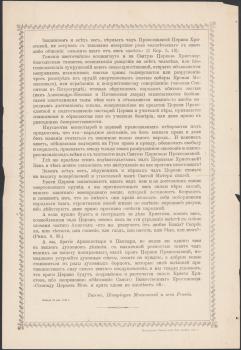

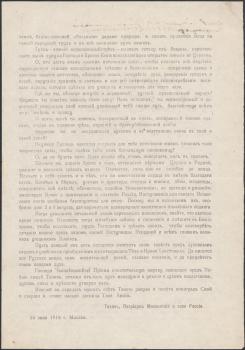

Трагические события, разворачивающиеся в России, в том числе учиненные большевиками гонения на Церковь, находили нравственную оценку в многочисленных посланиях Святейшего патриарха. Типографские листовки с некоторыми из этих посланий, распространявшиеся среди верующих, отложились в личном фонде Н. Н. Глубоковского. Вот некоторые из этих хорошо известных текстов святителя Тихона. В самом первом своем послании, составленном в декабре 1917 г. вскоре после восшествия на патриарший престол, будущий священноисповедник обратился к верующим с такими словами: «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные и многотрудные, вступили мы на древлее место патриаршее. Испытание изнурительной войны и гибельная смута терзают родину нашу, скорби и от нашествия иноплеменников, и от междоусобной брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего»6. В другом — пожалуй, самом известном, — своем послании, датируемым 19 января 1918 г., Патриарх Тихон констатировал «жесточайшее» гонение, воздвигнутое на Церковь, призвав верующих встать на ее защиту, и предал анафеме всех, творящих беззакония. И хотя в этом документе большевики не были названы прямо, большинство современников восприняло это послание как обращенное к новым властям. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые распри, — призывал патриарх. — Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной»7. В послании от 5(18) марта 1918 г., написанном по случаю заключения Брестского мира, Предстоятель Церкви заявлял: «Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого соблазна для их веры, <…> — такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения, Церкви же православной принесет великий урон и горе, а отечеству неисчислимые потери»8. В преддверии Успенского поста, 26 июля 1918 г., патриарх Тихон обратился к народу с еще одним посланием, в котором призывал свою паству к усиленному покаянию за грехи Отечества: «О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными грехами и беззакониями — помрачение славы и красоты нашего отечества, обнищание земли, оскудение духа, разорение градов и весей, поругание храмов и святынь и все это потрясающее самоистребление великого народа, которое сделала его ужасом и позором для всего мира»9.

![Поместный Собор Русской Церкви. [1917 г.]. Поместный Собор Русской Церкви. [1917 г.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9752/s_NA100298.jpg)

![Чин поставления Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. [1917 г.]. Чин поставления Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. [1917 г.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9752/MA92783/s_NA100300.jpg)

![Чин поставления Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. [1917 г.]. Чин поставления Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. [1917 г.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9752/MA92783/s_NA100301.jpg)

![Тихон, Святейший Патриарх Московский и Всея России. [1917 г.]. Тихон, Святейший Патриарх Московский и Всея России. [1917 г.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9752/MA92783/s_NA100303.jpg)

![Список священнослужителей и мирян, убитых за веру. [1918 г.]. Список священнослужителей и мирян, убитых за веру. [1918 г.].](/ve/dep/artupload/ve/article/RA9752/s_NA100305.jpg)