Автографы Серапионов в фонде И. А. Груздева: К 100-летию литературной группы «Серапионовы братья»

Всеволод Вячеславович Иванов (1895–1963)

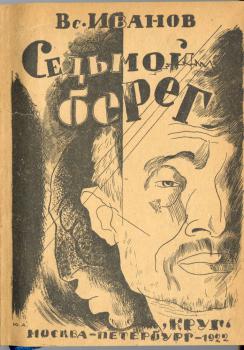

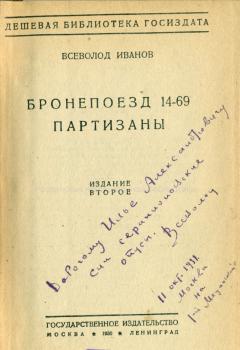

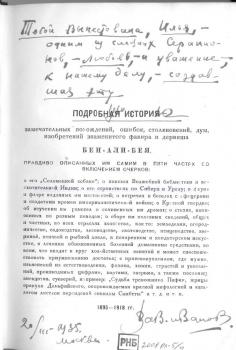

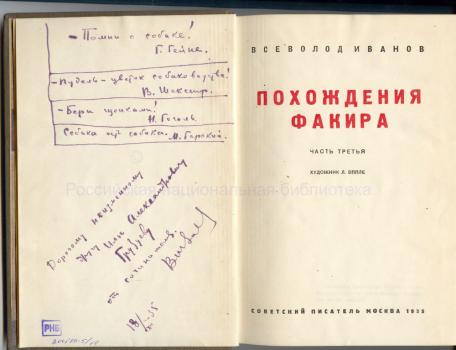

«Единственный хороший писатель», – отозвался о Всеволоде Иванове Михаил Зощенко в 1927 г.1. Незаурядный человек со сложной судьбой, насыщенной событиями и творчеством, Иванов был едва ли не самым самобытным и внутренне свободным из всех Серапионов.В своей беллетризованной автобиографии 1922 года он сообщал о себе: «С 14 лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром —“дервиш Бен-Али-Бей„ (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом»2. Скитался по Сибири, Уралу, Казахстану. Воевал с «белочехами», дважды приговаривался к расстрелу3, при Колчаке работал в омской типографии газеты «Вперёд». Там под псевдонимом Всеволод Тараканов сам набрал и отпечатал 30 экземпляров своей первой книжки «Рогульки» (1919). Это время отразилось в его приключенческих повестях партизанского цикла: «Партизаны», «Цветные ветра» и «Бронепоезд 14-69», которые относят к так называемой «орнаментальной» прозе. Их отличали острые сюжеты, яркие характеры, народный язык. Виктор Шкловский отозвался об этих произведениях в своей книге «Гамбургский счет»: «Иванов мужественно грызет революционную тему».

«Брат-алеут», как прозвали его Серапионы, был принят в группу одним из последних. Он приехал в Петроград в начале февраля 1921 г. Горький вызвал его из Сибири официальным письмом и как-то сказал Михаилу Слонимскому: «Здесь Всеволод Иванов. Вы его позовите к себе. Сильно пишет»4.

Иванов органично вошел в содружество, хотя держался там несколько особняком5, в спорах участия почти не принимал. Было впечатление, что к Серапионам он испытывал скорее отеческие, нежели братские чувства. В ноябре 1922 г. Лунц писал Горькому: «Единственный, кто на отлете все время, — это Всеволод. Он все-таки нам чужой. Разумеется, он ближе нам всех других писателей … он добрый редкий товарищ, но он не брат, он может отпасть, а ведь никто другой из нас отпасть не может. Был момент, когда казалось, что вот-вот он сцепится с нами по-настоящему, по-нутряному. Но здесь ударила эта проклятая публицистика, кот<орая> подняла вокруг Всеволода свистопляску и вскружила ему голову6. Результаты самые губительные. Всеволод начал писать слабее, теряет часто свой голос, впадает в скучную, осторожную тенденцию. У нас «на Серапионах» он уже почти год ничего не читал: знает, что мы его ругнем. Мало того: он было вздумал, под влиянием каких-то своих левых друзей, и вообще бросить «половинчатых» и «подозрительных» Серапионов. Около месяца он не бывал у нас на собраньях. Но на прошлой неделе он, наконец, опомнился и теперь снова полон, к общему восторгу, самого пышного Серапионовского патриотизма7. Алексей Максимович! Напишите ему непременно и обложите его хорошенько. Ведь сколько в этом парне сил — даже в уме прикинуть невозможно. (Вы читали в «Накануне» его «Рассказ о себе»? Как хорошо!)»8. Но «западник» Лунц, находившийся в оппозиции к «восточному крылу» Серапионов, мог быть пристрастен. Другое впечатление сложилось у Слонимского: «Иванов с Серапионами сросся до чрезвычайности. Нельзя себе представить Серапионов без Всеволода»9.Иванов сам говорил о себе: «Я сепаратный человек»10. Дальнейшая судьба Серапионов показала, что проницательный Лунц все же ошибался. Иванов оказался по-настоящему привержен братству. В черновиках «Истории моих книг»11 он писал: «...Я любил и люблю поныне "Серапионовых братьев" нежной братской любовью. Мы были и учителями, и учениками друг у друга»12. А вот фрагмент из журнального варианта воспоминаний, не входивший в последующие советские издания: «Я чувствовал всем сердцем, что именно в дружбе и совместной работе с “Серапионовыми братьями” могу раскрыть полностью свое дарование, если оно есть вообще»13.

Однако это будет написано много позже, а в 1921 г. Иванов сшил себе шубу из напольной шкуры белого медведя; в очередной раз женился и уверял, что собирается назвать свою дочь Дельфиной. Большой популярностью пользовалась поставленная Лунцем импровизация «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова» в знаменитом «кинематографе» Серапионов.

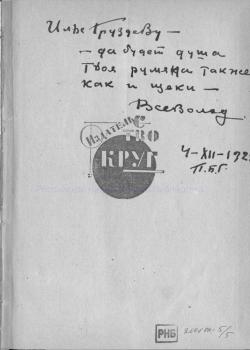

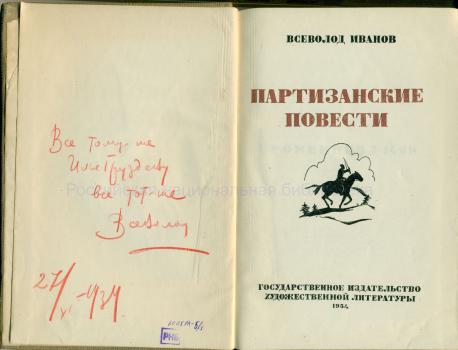

Автограф Всеволода Иванова на книге «Партизаны», вышедшей 1921 г. в издательстве «Космист», стал первой серапионовской дарственной надписью в собрании Груздева. Через год был выпущен сборник рассказов «Седьмой берег» (Круг, 1922). На авантитуле книги Иванов надписал: «Илье Груздеву, – да будет душа твоя румяна, так же, как и щеки». Румянец Груздева был традиционной темой для шуток среди Серапионов и близкого им круга людей. Часто это граничило с бестактностью, поскольку обидчивость Груздева также была общеизвестна14.

Осенью 1923 г. Иванов переехал в Москву, и книжные дары на несколько лет прекратились. В столице Иванов попал совсем в иные сферы, знал большую славу и достаток, дружил с Есениным, Пильняком, Пастернаком (последний был его соседом как по «Дому писателей» в Лаврушинском переулке, так и по даче в Переделкино); имел «опасные связи» среди партийно-государственной «верхушки». В 1929 г. он представил Серапионам свою новую жену, Т. В. Иванову. По этому случаю Груздевы устроили у себя «прием». Татьяна Владимировна вспоминала впоследствии, что писателя продолжали связывать с «братьями» «самые прочные и длительные дружеские связи»15. Он оставался постоянным участником ежегодных серапионовых встреч вплоть до конца 1950-х гг., до смерти Зощенко. А в 1920-х гг., вместе с Фединым, как явствует из их переписки, Иванов предпринимал отчаянные попытки подготовить к изданию второй серапионовскй коллективный сборник. По этому поводу в декабре 1925 г. он писал Горькому: «Первого февраля у нас пятилетие Серапионов. Я еду на пару дней в Питер. Хотели выпустить альманах (увы, 2-й только) – не знаю, успеем ли16».

В середине двадцатых годов Иванов пережил тяжелый внутренний кризис, в котором определенную роль сыграла смерть Есенина. 16 декабря 1926 г. он писал Федину: «Я грустный. На днях в припадке меланхолическом сжёг все свои рукописи»17. А месяц спустя, в конце января 1927 г., писатель сообщал об этом Горькому, как об уже преодоленном: «Личные дела мои находились в отвратительном состоянии, меня мотали всякие отчаяния. За неделю, приблизительно, до Вашего письма я уничтожил свои рукописи, в том числе роман «Казаки», листов этак пятнадцать, – и вообще размышления были такого сорта: сегодня или завтра застрелиться. Я пишу теперь об этом спокойно, потому что всё это сгинуло. Я саморекламой никогда не занимался. Внутренняя моя насыщенность такова, что я даже не имею друзей»18.

До Груздева дошли слухи о таком состоянии Иванова. В ноябре 1926 г. он также писал Горькому, с которым был связан довольно откровенной перепиской: «Говорят, что душевно очень неустроен … Всеволод Иванов… Я знал, что настроен он был плохо, но в эти рассказы (о сожжённых рукописях. – М. С.) верю мало. Всеволод не Федин и не Зощенко, неврастенией его не возьмёшь. Но правда, что в Москве он засиделся. Хорошо, если бы Вы убедили его проехаться "по Европам". А писатель он отличный. Его небольшие рассказы мне всё больше и больше нравятся»19.

Нельзя сказать, что отношения Груздева и Иванова были отмечены особой душевной близостью. Это были совершенно полярные натуры: неугомонный, жадный до жизни фантазер и бродяга Иванов и рациональный, склонный к комфорту Груздев. Однако это вовсе не мешало им относиться друг к другу с уважением, что отразилось в инскриптах Иванова, проникнутых дружеской теплотой. Благодаря этим надписям можно судить о том, когда происходили встречи их автора и адресата.

На рубеже 1920-х–1930-е гг. Иванов работал также над сложными, экспериментальными сочинениями, без особой надежды увидеть их напечатанными: романами «Кремль» (другое название «Ужгинский кремль») и «У»24. В последнем из них в пародийном ключе рассказывалось об опытах по созданию в СССР нового человека25. Рукописей своих новых романов писатель друзьям не показывал, он предлагал их редакциям и получал отказы26.

Общественную позицию Иванова в эти годы лучше всего характеризовало его собственное выражение «гибкое мужество». Как-то во время застолья он в глаза назвал Ягоду палачом, и это сошло ему с рук27. Сталин, знавший наизусть начало его рассказа «Дитё», впоследствии запрещенного к печати, приглашал Иванова пожить с ним на государственной даче. И после этого тот имел смелость отказаться от предложения генсека написать предисловие к одной его книг. В 1933 г. по просьбе Горького он, вместе с Груздевым и Зощенко, принял участие в поездках писателей на строительство Беломорканала28. По словам Вячеслава Иванова, в 1930-е гг. его отец совершил наибольшие сделки с совестью и, как и другие Серапионы, подписывал письма с требованиями смертной казни «врагам народа» и публиковал в газетах отчеты о показательных политических процессах. Однако делал это не из страха, а для того, чтобы его оставили в покое и дали возможность заниматься своим делом29. Впоследствии Иванов отошел от политической ангажированности, сохранив за собой высокие должности в писательских организациях.

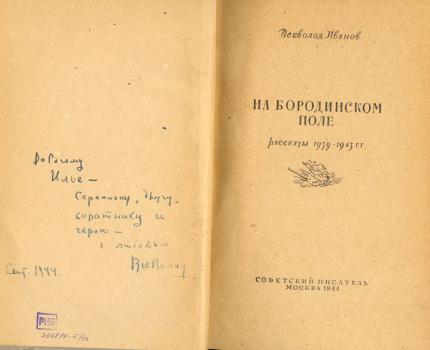

В первые месяцы Великой Отечественной войны Иванов регулярно выезжал на места боев. Его впечатления нашли отражение в многочисленных публицистических очерках, а затем легли в основу романа «Проспект Ильича», который он писал уже в эвакуации – сначала в Куйбышеве, потом в Ташкенте. В 1943 г. Иванов вернулся к работе военного корреспондента «Красной звезды» и «Известий» при действующей армии, в этом же качестве присутствовал на Нюрнбергском процессе. 23 апреля 1943 г. в Переделкино произошла его встреча с Фединым30, Зощенко, Никитиным и приехавшим из блокадного Ленинграда Груздевым. В своем дневнике он записал тогда, что Груздев «сидел умильный, что “Серапионы” живы»31. В 1944 г. состоялась другая их встреча, на которой Иванов подарил Груздеву сборник своих рассказов предвоенной и военной поры «На Бородинском поле». Дарственная надпись на ней была выдержана в высоком стиле, соответствующем пафосу переживаемых событий.

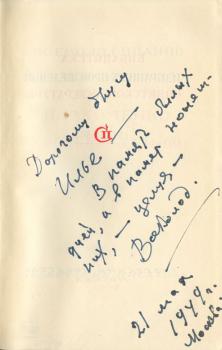

После войны Иванов оставался одним из немногих Серапионов, с кем Груздев продолжал поддерживать отношения (наряду с Фединым и Зощенко32). В эти годы его собрание книг с авторскими автографами пополнилось еще двумя изданиями бывшего «брата-алеута». Это были воспоминания «Встречи с Максимом Горьким» (1947) и однотомник, включавший в себя повести «Бронепоезд 14–69» и роман «Пархоменко» (1949). Надписи на них были остроумны, но уже более формальны. В последующее десятилетние у Иванова не вышло ни одного нового сочинения, за исключением книги о Средней Азии «По родным местам» и брошюры «В чудесной Ферганской долине», вышедшей в массовой серии «Библиотечка журнала “Советский воин”», а массовых изданий Серапионы друг другу не дарили.