Автографы Серапионов в фонде И. А. Груздева: К 100-летию литературной группы «Серапионовы братья»

Николай Николаевич Никитин (1895–1963)

В настоящее время Никитин, пожалуй, наименее читаемый автор из всех «Серапионовых братьев», а в начале двадцатых годов он издавался едва ли не больше других и вокруг его имени разыгрывались бурные страсти, разрывы отношений и примирения.Один из первых рассказов Никитина «Кол», прочитанный им на семинаре Замятина в Доме искусств осенью 1920 г., сделал его известным в литературных кругах1. Илья Груздев утверждал, что, начиная с этого рассказа, Никитин «родился» для него как писатель2. Вместе с Лунцем и Слонимским, Никитин стоял у основания Серапионов. Он получил прозвище «Брат-Ритор», поскольку любил ораторствовать на серапионовых собраниях. Недаром Шкловский в своем «Сентиментальном путешествии» назвал Никитина „человеком адвокатского пафоса“3.

Никитин — первый из «братьев» — стал по-настоящему знаменит. «Старшие (Серапионы. – М. С.) его хвалили, – вспоминал об этом времени Е. Л. Шварц. – Считалось, что он чуть ли не самый талантливый из молодых»4. Л. Д. Троцкий, проницательный критик, писал он нем в обзоре современной литературы: «Из числа Серапионов выдвинулся за последний год Никитин. Написанное им в 22-м году знаменует большой скачок вперед по сравнению с прошлым годом»5.

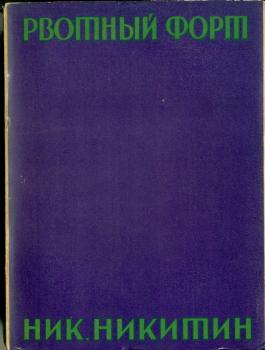

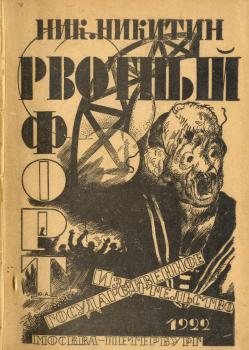

В двадцатые годы Никитин много печатался, часто – в Москве. После публикации в 1922 г. первой повести «Рвотный форт», которую радикальная критика назвала пасквилем на революцию6, его книги выходили одна за другой. Ему покровительствовал противостоявший «напостовцам» главный7 редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский. «Большой дар у Никитина, – писал он, – и многое ему дано»8. Ранние успехи вскружили голову молодому писателю. Тот же Шварц вспоминал: «Меня раздражала важность Николая Никитина… Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: «Какая там погода?» И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: "Снега в Москве великие"»9.

По словам берлинского приятеля многих Серапионов Романа Гуля, Никитин был «эдакий „бонвиван“, любил модную одежду, любил весело, хорошо пожить, вообще был за философию „легкой и изящной“ жизни… в компании всегда был превосходен: весел, разговорчив, шутлив, находчив, остроумен»10. Гулю, не зная того, вторила в своих воспоминаниях Елизавета Полонская: «Коля Никитин, пожалуй, больше всех отдавался радости жизни. Он очень любил танцевать»11. 9 ноября 1922 г. Лунц писал Горькому «о нашей беде, о нашем "enfant terrible" — Никитине»: «Он — добрейший и милейший мальчик — тряпка несусветная, слаб, без всякой воли и падок до успеха... Особенно дурное влияние на него, как на писателя, оказал Бор<ис> Пильняк, которому Никитин подражает нынче во всем»12.

В 1923 г. Никитин, в качестве работника советского торгового представительства, вместе с Пильняком, совершил длительную поездку по Англии и Германии. Своим амбициозным поведением во время этого путешествия он не раз давал своим товарищам повод для язвительных шуток. Сохранилась эпиграмма Юрия Тынянова на эту тему:

Ник. Никитин посетил Англию инкогнито,

И Европа вся дрожит, в рог бараний согнута13.

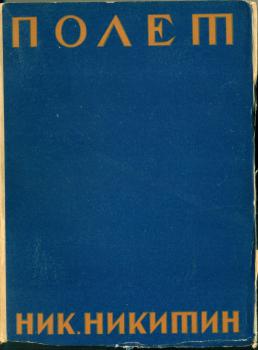

Еще один эпизод, не лучшим образом отразившийся на авторитете Никитина, был связан с повестью «Полет». О нем Серапионы узнали от Лунца. Теперь он более известен в анекдотическом пересказе В. Ф. Ходасевича М. Горькому, которому Никитин предложил эту повесть для журнала «Беседа», но она тому не понравилась. Ходасевич рассказывал Горькому: «Получив Ваше письмо, Никитин взъярился: Как? Ему? За которым сам Воронский ухаживает? Вернуть? Ему? Да ему Толстой звонил по телефону в первый же вечер, как приехал в Москву! Да он с Пильняком на "ты"! Главная же беда в том, что он уже по всем ресторанам заявлял: "Нет, нет, не приставайте! Не умоляйте, — что было — все отдал в "Беседу»!" — А из "Беседы" вернули, и повесть оказалась "с прошлым". Вещь, отвергнутую Вами, пристроить нельзя. Я послал его с рукописью в «Геликон», к Вишняку, — и научил, как надо меня ругать. Расчет был правильный: получалось, что Вишняк перебивает повесть. Но — опять беда. Подержал Вишняк у себя рукопись — да вдруг и увидел, что она имеется в каталоге "Круга"; печатается там. Чем это кончится — неизвестно...»14.

По возвращении Никитин написал книгу «Сейчас на Западе: Берлин-Рур-Лондон», которую Замятин назвал «безграмотными и претенциозными туристическими очерками»15. Федин упомянул о ней Горькому в июле 1924 г.: «Он (Никитин. –М. С.) выпустил книжку…, где с лёгкостью необычайной рассказывает об англичанах, немцах и бельгийцах, которых он видел из окна вагона и гостиницы в прошлогоднюю свою поездку»16.

В кругу Серапионов вся эта история произвела неприятное впечатление. Каверин писал Лунцу в декабре 1923 г.: «Он испаскудился, заложив себя, как дурак, за пустой успех и ужины в ресторанах. А выкупа никакого пока нет — пишет все хуже… Рассказы об Англии — бездарь. Отношение к нему ребят — холодное и презрительное. Он редко бывает у нас и в последний раз на интимном серап<ионовском> собрании о нем говорили, как о чужом и чуждом человеке»17. Примерно то же и в то же самое время писала Лунцу и Лидия Харитон: «Никитин почти не ходит, а когда появляется, то ощущают его, как элемент весьма посторонний… не обращают внимания»18.

Будучи соредактором журнала «Петроград», Никитин совершил еще одну оплошность по отношению к Серапионам, за что и получил пощечину от Каверина»19. Без их ведома он подписал от имени группы письмо «Пролетарские писатели памяти тов. Ленина», составленное бывшими пролеткультовцами и опубликованное в «Петроградской правде» 27 января 1924 г.

В эскалации обострения отношений с Никитиным заметную роль сыграл Федин, который утверждал, что Серапионы для Никитина — лишь трамплин20. «Просто как-то вдруг прорвалась нелюбовь К<онстантина> А<лександровича> к Коле, – писала Харитон Лунцу, – и все поддержали его. Им друг с другом – серапионам с Колей – больше не столковаться»21. Никитин и Федин публично обменялись резкостями, и, встречаясь по делу в редакции журнала «Звезда», называли друг друга на «вы» и по имени–отчеству.

В 1924 г. к серапионовой годовщине Лунц прислал пародию «Хождение по мукам», в которой представил всех Серапионов в недалеком будущем. В уморительно смешном фрагменте, посвященном Никитину, тот был изображен в роли альфонса. Однако Никитина на этой встрече не было, о чем Тихонов с возмущением сообщал Лунцу: «Слышишь, Лёва, – он не пришёл на годовщину Серапионов»22.

Дрогнул даже такой близкий Никитину человек, как Михаил Слонимский, написавший Лунцу 15 февраля 1924 г.: «Как это ни странно, Всеволод лучше Никитина. Я долго этому не верил, но пришлось поверить … всё-таки ты и я были к нему, пожалуй, ближе всех»23.

Однако многие чувствовали неловкость в отторжении Никитина от Серапионов, и с обеих сторон стремились его преодолеть. 7 апреля 1924 г. главный «информатор» Лунца Лидия Харитон писала: «Я объяснилась с Никитиными, и отношения у меня с ними опять наладились. Всё-таки люблю их»24. Наконец 20 мая Полонская известила Лунца: «У нас …с Никитиным… примирение уже состоялось, и он возвратился в лоно»25.

Прежние отношения как будто восстановились, однако некий холодок остался. В феврале 1929 г. все «братья» собрались в Ленинграде отметить свою восьмую годовщину. Летом того же года, вспоминая эту встречу в письме Федину, Слонимский обронил: «Даже Никитин становится хорошим человеком, когда говорит о Серапионах»26.

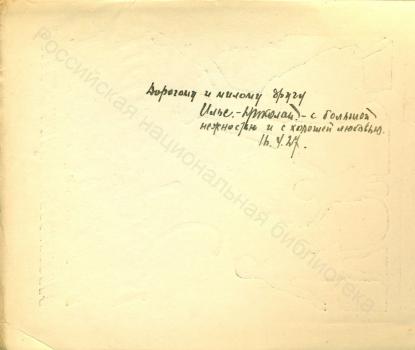

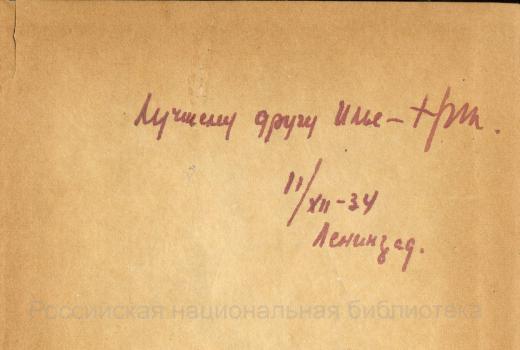

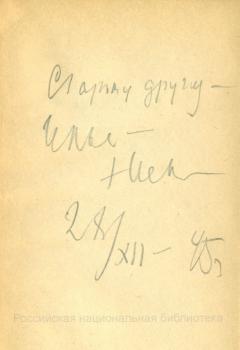

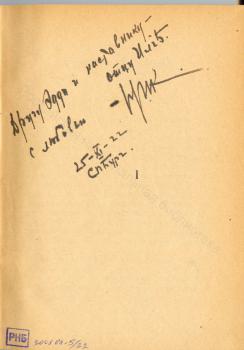

Между тем, на отношениях Груздева и Никитина эти «драматические» события – по крайней мере, внешне – никак не отразились. Автографы Никитина, присвоившего Груздеву прозвище «Мистер Эдди», были отмечены знаком неподдельного уважения и дружественности. Начиная с самой первой своей книги – «Рвотный форт», на которой он надписал: «Другу Эдди и наставнику – отцу Илье с любовью», – своего рода лейтмотивом никитинских инскриптов стала тема ученичества и наставничества. В книге «С карандашом в руке» (1926) он назвал Груздева «высоким покровителем в шубе огромной с Невского». Та же тема присутствовала в автографе Зои Никитиной – единственном в библиотеке Груздева. На книге «Камни» (Былое, 1923) по просьбе мужа она надписала: «Илье Груздеву – Колиному ментору».

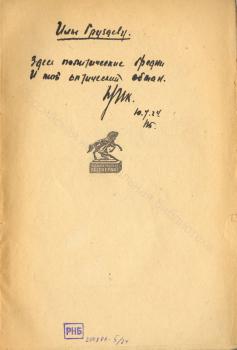

Автографы Никитина были не лишены остроумия. На берлинском издании книги «Полет» (Петрополис, 1924) он написал: «На – кусай!». Дарственная надпись на одиозной книге «Сейчас на Западе» свидетельствовал и о легкости его пера:

«Здесь политические бредни

И мой оптический обман».

Помимо прозы, Никитин сочинял пьесы и инсценировки, которые ставились по всей стране. Только в Большом драматическом театре в Ленинграде шло три его пьесы. Наибольшей популярностью пользовались «Корона и плащ» по повести Х. Бергстедта «Фабрика святых», сюжет которой хорошо известен по фильму «Праздник святого Йоргена», и «Сэр Джон Фальстаф» (в соавторстве с А. И. Пиотровским)27. На основе своих произведений он создал сценарии кинофильмов «Могила Панбурлея» (1927) и «Парижский сапожник»28 (1928, реж. Ф. Эрмлер).

Время показало, что лучшая проза Никитина была создана им до первой поездки в Европу. Стиль писателя представлял собой классический образец орнаментальной прозы. Горький отмечал его вычурность29, а Федин писал своему другу И. С. Соколову-Микитову, что Никитина, невозможно понять без подстрочника30. В этой связи Роман Гуль приводил в своих воспоминаниях рассказ подвыпившего Груздева о том, как работает Никитин: сочиняет обычный рассказ, а затем берет четыре тома словаря В. И. Даля и начинает «шпиговать» текст непонятными словечками31. Замятин называл это оригинальничанье «кувыр-болезнью» и объяснял ее «хорошим страхом банальности32. Близость прозы Никитина А. М. Ремизову была общеизвестна. Ю. Н. Тынянов находил в ней также подражание Пильняку и Иванову. Последний же писал о Никитине: «Это эклектик, и ничего из него не будет, хотя он и талантлив…»33.

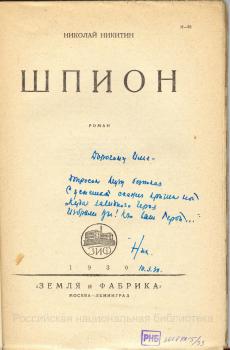

В ноябре 1922 г. Лунц в цитированном уже послании Горькому писал о Никитине: «За него мне не страшно: образумится»34. И Никитин действительно «образумился». От жанровых и сюжетных экспериментов и языковой игры своих ранних произведений он перешел на прочные позиции соцреализма. И темы выбирал вполне злободневные: изобличение врагов («Шпион», 1930), борьба с басмачеством после подавления Кокандского мятежа 1918 г. («Это началось в Коканде», 1939)35.

Полонская писала о живом интересе Никитина к человеческим судьбам и способности легко сходиться с людьми, впрочем, также легко и расходиться: «Когда писал для театра, дружил с актерами, певцами и балетными, хотя не сочинял ни балета, ни оперы. Одно время сблизился с Алексеем Николаевичем Толстым, вместе с ним проводил время. В обоих было много общего — легкое отношение к жизни, любовь к ней, любовь к слову»36.

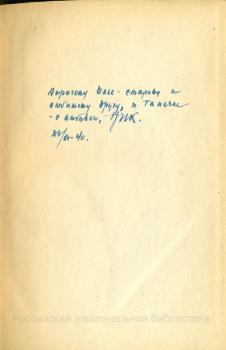

В 1928 г. трое Серапионов – Груздев, Никитин и Федин – несколько месяцев провели в Берлине. После этой поездки Груздевы и Никитины стали, что называется, дружить семьями. Об этом свидетельствует и та обеспокоенность, которую Никитин проявил по отношению к Груздеву в первые месяцы войны. 7 сентября 1941 г. он справлялся у Ольги Форш: «Имели ли Вы какие-нибудь сведения о Груздевых? Мы — ничего. Это меня беспокоит. Я все время думаю об Ильюше…»37. 29 сентября, получив от Груздева открытку, он тут же сообщил об этом Форш. В январе 1942 г. та, в свою очередь, известила Никитина о намерении Груздевых приехать в Москву, в тот момент неосуществившемся.

В военные годы Никитин работал корреспондентом Совинформбюро, газет «Комсомольская правда» и «Гудок». Вс. Иванов, встречавшийся с ним в Москве, 10 ноября 1942 г. записал в дневнике, что тот растерял «все свое нахальство былое и уверенность»38. В 1944 г. Никитину, одному из первых среди писателей, удалось вернуться в Ленинград, и Слонимский просил походатайствовать и о его возвращении. В самом конце войны Никитин потерял своего единственного сына Владимира (в браке с Зоей Гацкевич), который погиб в бою под Щецином в 21 год.

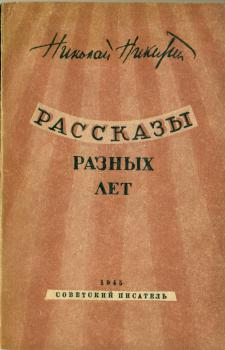

Никитин начал работать в редакции журнала «Ленинград», который через два года по решению ЦК ВКП(б) был закрыт. Ему пришлось выступать на печально знаменитом собрании в Союзе писателей СССР после речи Жданова о Зощенко и Ахматовой. Никитин запутался, назвал Жданова Александром Андреевичем и сошел с трибуны на полуслове. После этого неловкого и постыдного выступления близкое общение его с Груздевым, вероятнее всего, прекратилось. В последний раз Никитин надписал ему свою книгу в 1945 г. Это были «Рассказы разных лет». Да и дарить-то было уже почти нечего, разве что роман «Северная Аврора» о борьбе с интервенцией на севере России в Гражданскую войну, получивший Сталинскую премию.

В своей книге «Города и встречи» Елизавета Полонская писала: «Вспоминая о Никитине, я не могла бы сказать, что он был героем в жизни или искателем правды… да и никто не мог требовать от него ничего такого. Он оставался верен друзьям своей юности, всю жизнь интересовался ими бескорыстно, без тени зависти»39. К этому свидетельству стоит прислушаться.

![Hиколай Никитин. [1925 г.]. Портрет в книге «Полет» с подписью-автографом. Ф. 1492. № 57. Hиколай Никитин. [1925 г.]. Портрет в книге «Полет» с подписью-автографом. Ф. 1492. № 57.](/ve/dep/artupload/ve/article/RA4984/s_NA49282.jpg)