Автографы Серапионов в фонде И. А. Груздева: К 100-летию литературной группы «Серапионовы братья»

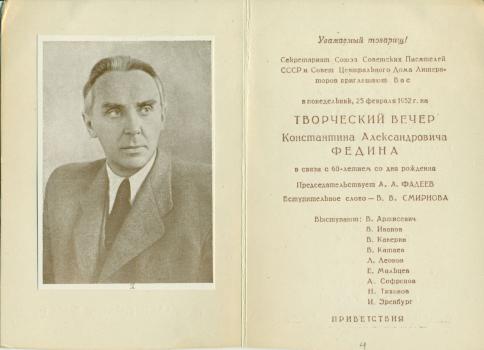

Константин Александрович Федин (1892–1977)

«Я был влюблен в него, как влюбляются в старшего брата или друга в восемнадцать лет. И действительно, им можно было залюбоваться. Высокий блондин, широкоплечий, стройный, сразу же подкупающий вежливостью, умением подойти к собеседнику, очаровать его, найти его слабые стороны и — тоже из вежливости — притвориться, что он их не замечает… Серьезностью, значительностью так и веяло от каждого его движения, каждого слова».

Из книги В. А. Каверина «Эпилог»1.

«Лучше всех нас пишет Федин. Самый «восточный», самый консервативный. Его традиция – истинно русская, благородная традиция Толстого – Чехова – Бунина… Федин – осколок настоящей прекрасной русской литературы».

Из статьи Л. Н. Лунца «О родных братьях»2.

«Серапионы в 1922 году в Москву ездили на подножках вагона. Нынче — в 1934 — они прогуливаются в пижамах по коридору вагона-Lux, под звуки радио, перечисляющего их по именам. И предводительствует их Тихонов (Пуанкарэ) война! Конст. Федин. Поезд. 1934. Август»

Запись К. А. Федина в альманахе «Чукоккала»3

«Мне его жалко. Он хороший (потенциально) писатель»

Из письма В. Б. Шкловского М. Л. Слонимскому 13 февраля 1969 г.4

Размышляя о месте Федина в истории «Серапионовых братьев»5 и о последующей судьбе писателя, испытываешь горькое, щемящее чувство. Один из главных приверженцев и идеологов «братства», первый его историограф, в итоге своей деятельности и творчества он, по деликатному выражению Н. А. Гуськова, «дальше всех ушел от принципов своей литературной юности»6.

Ровесник Груздева, Федин был одним из старших Серапионов7 и к моменту своего появления в группе уже обладал определенным жизненным и литературным опытом8 (последний, правда, до конца 1920 г. состоял преимущественно в работе в газетах Сызрани и Петрограда, которой он тяготился). С Груздевым его объединяло также социальное происхождение – отцы обоих прошли все ступени социальной лестницы от самых «низов» до положения состоятельных торговцев – и стремление вырваться из своей среды. Весной 1914 г. после трех лет учёбы в Московском коммерческом институте Федин по указанию отца уехал в Германию для совершенствования в немецком языке; с началом I мировой войны был интернирован и все военные годы провел там на положении гражданского пленного. Он жил в саксонском городке Циттау, работал хористом, а затем одним из ведущих солистов городского музыкального театра; осенью 1918 г. его выслали на родину. К этому моменту Федину исполнилось 26 лет. За четыре года пребывания в Германии он проникся пониманием немецкой культуры, приобрел европейские манеры и усвоил, в известной мере, немецкий рационализм.

Слонимский, который познакомился с Фединым у Горького и пригласил его на заседание Серапионов, вспоминал о нем: «Федин стал захаживать в Дом искусств. Он жадно и страстно всматривался в жизнь и в людей, готовый на дружбу и на бой»9. С той поры вчерашний провинциал сохранил глубокое уважение к А. Л. Волынскому, А. М. Ремизову и Ф. К. Сологубу.

В «братство» Федин вступил в апреле 1921 г. и вскоре, наряду с Лунцем, стал его центральной фигурой. Полонская в письме к «Брату-Скомороху» в Германию так определила их иерархию: «Из серапионов вы самый серапионистый. Следующим по степени серапионистости идёт Федин, но вы серапионее (так. – М. С.) его»10. Федин умел расположить к себе людей, и едва ли не все в близком к Серапионам кругу относились к нему с искренней приязнью. В декабре 1923 г. Каверин сообщал Лунцу: «Костя всё тот же – умный, твёрдый, ясный и благородный человек. Я люблю его крепко»11.

С кончиной Лунца лидерские функции негласно перешли к нему. «Мы все очень прислушивались к тому, – писала Полонская, – что скажет Федин»12. В силу возраста, обаяния, степенной манеры держаться и уравновешенности характера он был «обречен» на первые роли. В начале 1920-х гг. Федин возглавлял литературный отдел в журнале «Книга и революция», затем до 1929 г. состоял членом правления кооперативного издательства «Круг» и ответственным секретарем журнала «Звезда»; с 1926-го – являлся заместителем председателя ленинградского правления Всероссийского союза писателей, в 1928 г. был избран председателем правления «Издательства писателей в Ленинграде», с 1934 г. вошел в состав правления Союза советских писателей; в 1937–1939 занимал пост председателя Литфонда.

Шварц тонко подметил еще одно из определяющих свойств личности Федина: «Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя… Федин всегда видел себя чуть со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место»13.Однако не поза определяла отношение Федина к Серапионам. К «братству» он относился серьезно. Литературные споры, взаимоотношения между братьями, позиция группы в литературной среде – все это было важно и значимо для него. Особенно это проявилось в 1923–1925 гг., во время кампании травли «Серапионовых братьев» со стороны партийной критики и идеологов журнала «На посту» – противостояния, закончившегося временной победой писателей-«попутчиков»14.

На страницах своих писем Горькому, Лунцу, Вс. Иванову, Соколову-Микитову Федин не раз подвергал анализу состояние дел у Серапионов, «градус» их дружбы, место и значение в литературном процессе; в книге «Горький среди нас» первым рассказал об истории группы и на протяжении всей своей жизни оставался верен ее памяти.

К Серапионам Федина привела их программная установка на аполитичность литературы и внимание к вопросам профессионального мастерства – вопросы, которые острее других занимали его в период становления как писателя. Вхождение в группу совпало еще с одним важным событием в жизни Федина. Весной 1921 г., после подавления Кронштадтского восстания, он вышел из ВКП (б).

В 1920-е гг. Федин последовательно отстаивал принцип свободы творчества. В декабре 1922 г. он сообщал Соколову-Микитову: «Серапионы… за последнее время внутренне ожили… Дружно и холодно отплевываемся от идеологов»15. Четыре года спустя, когда Госиздат отказался печатать его повесть «Трансвааль», назвав ее «зловредной и еретической», Федин написал Горькому: «Москва собиралась изничтожить остатки ленинградского своеволия... Я буквально подломился под тяжестью поучительства всякого рода надзирателей… писателя надо … бить дубьём… лучше всего – в морду, в самое хайло, чтобы чувствовал, паскуда, что над ним есть управа!»16. Во время своей заграничной поездки в 1928 г. Федин близко сошелся с Романом Гулем17, с которым достаточно откровенно говорил о жизни в СССР, называя представителей власти «они»18. Неподцензурная переписка с Замятиным также свидетельствовала о его критических настроениях19. В 1929 г., во время политической кампании против Замятина и Пильняка, вызванной публикацией на Западе их произведений, Федин записал в дневнике: «Я был раздавлен происходившей 22 сентября поркой писателей. Никогда личность моя не была так унижена. 23-го сентября я вышел из правления Союза, чтобы ни за что и ни под каким давлением не возвратиться»20.Однако довольно скоро во взглядах Федина наметился определенный поворот. В 1934 г. он еще выражал Горькому свое недовольство по поводу централизации издательского дела и пытался бороться с ликвидацией «Издательства писателей в Ленинграде», но уже за три года до этого записал в своем дневнике: «Мы обязаны связать себя с нашим временем, ибо иначе мы обречены на бесплодие. Даже тогда, когда мы видим заблуждения эпохи, мы — писатели — обязаны разделять эти заблуждения»21. С тех пор в основу своего творчества Федин положил принципы социалистического реализма.

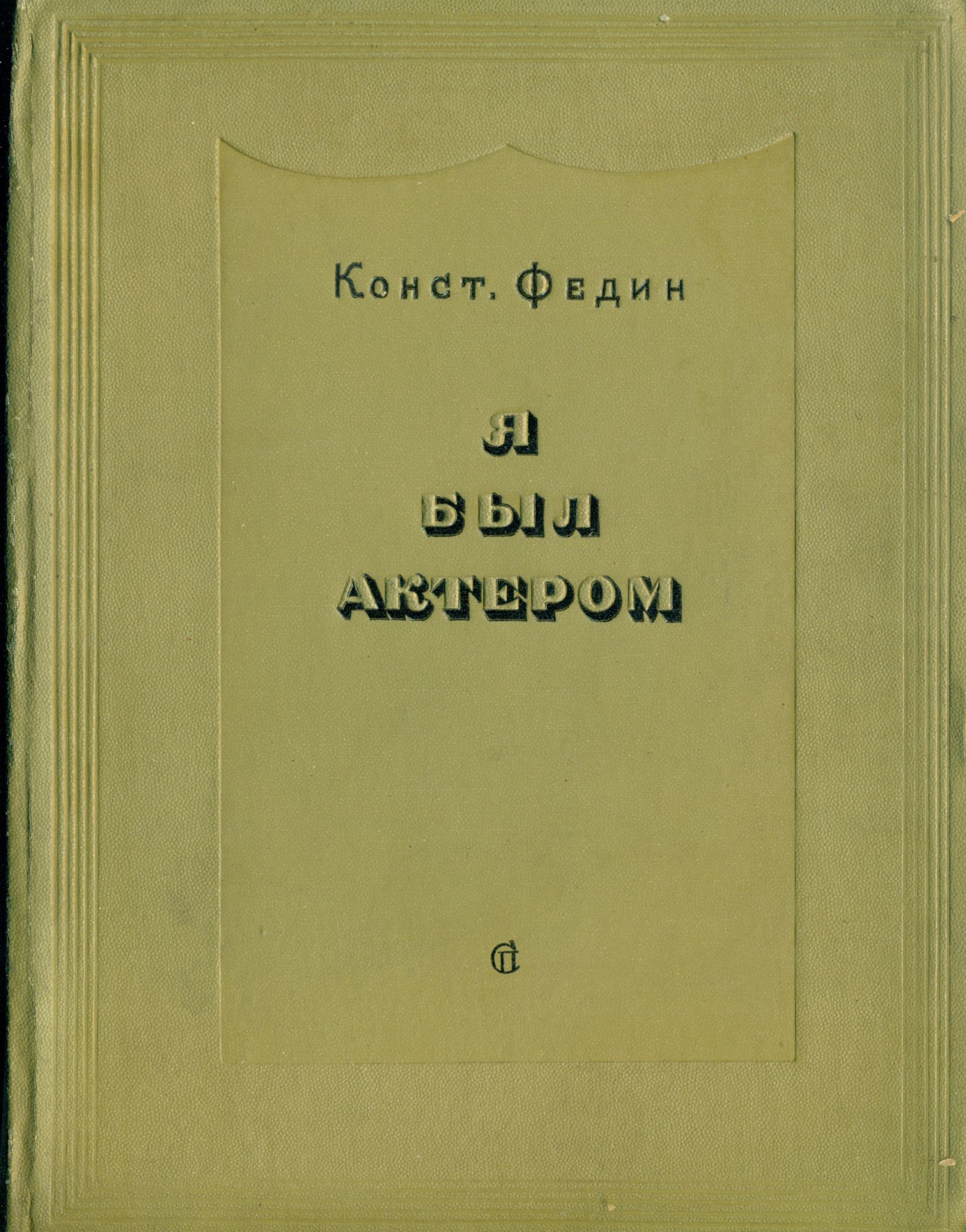

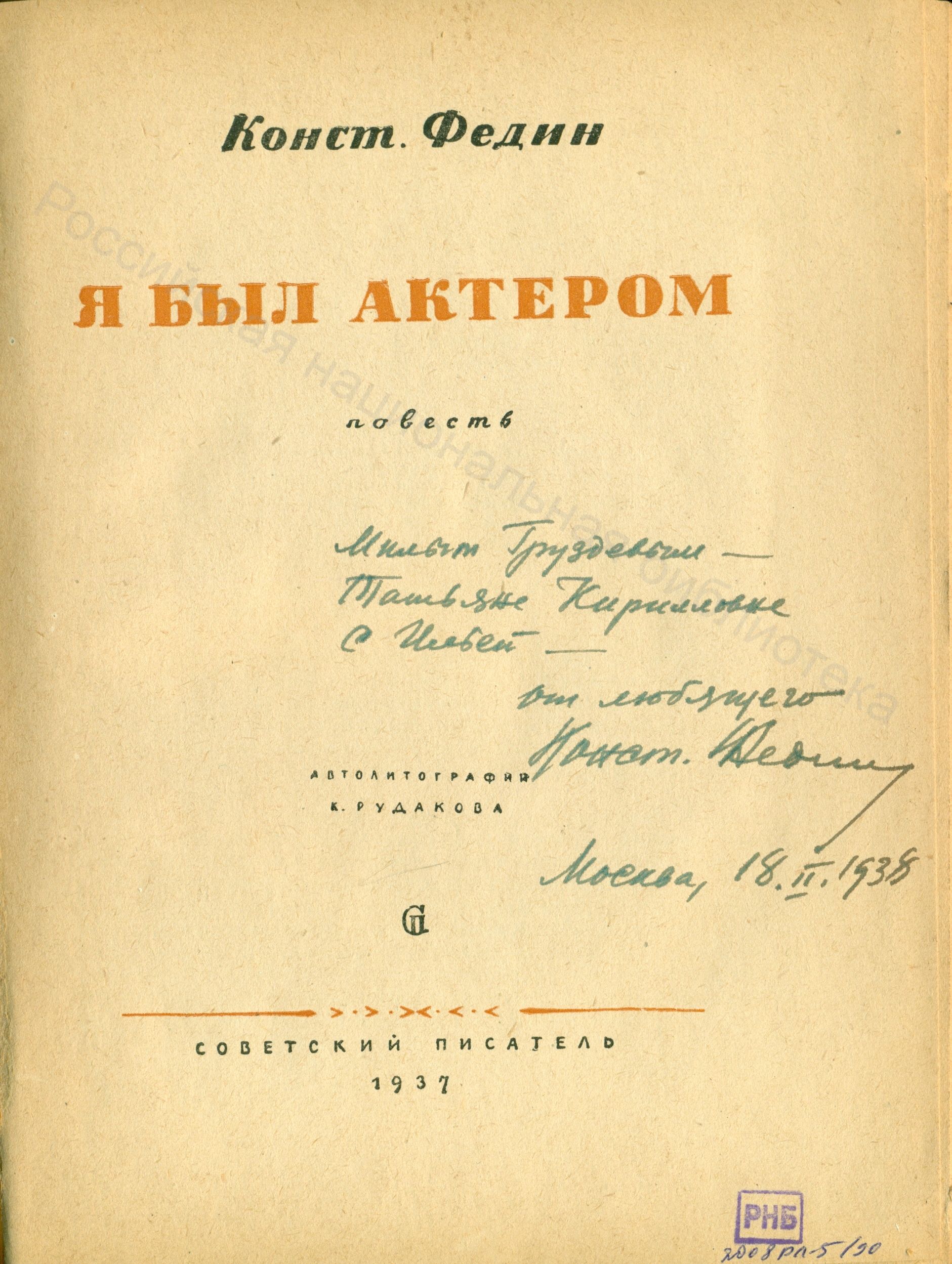

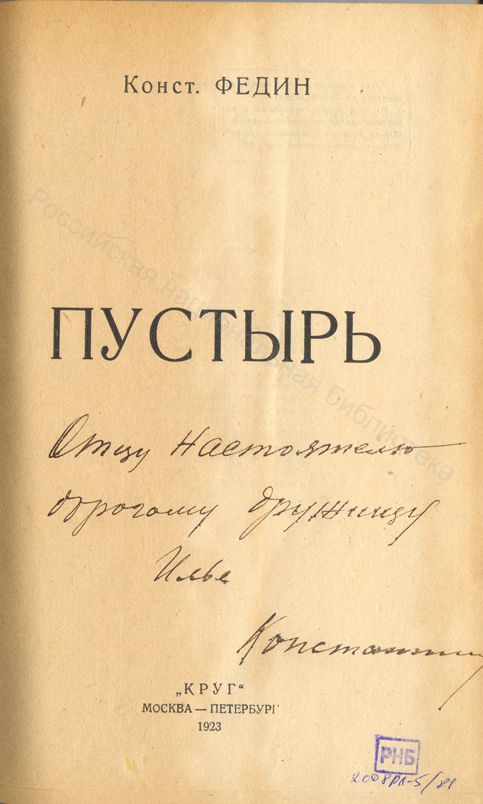

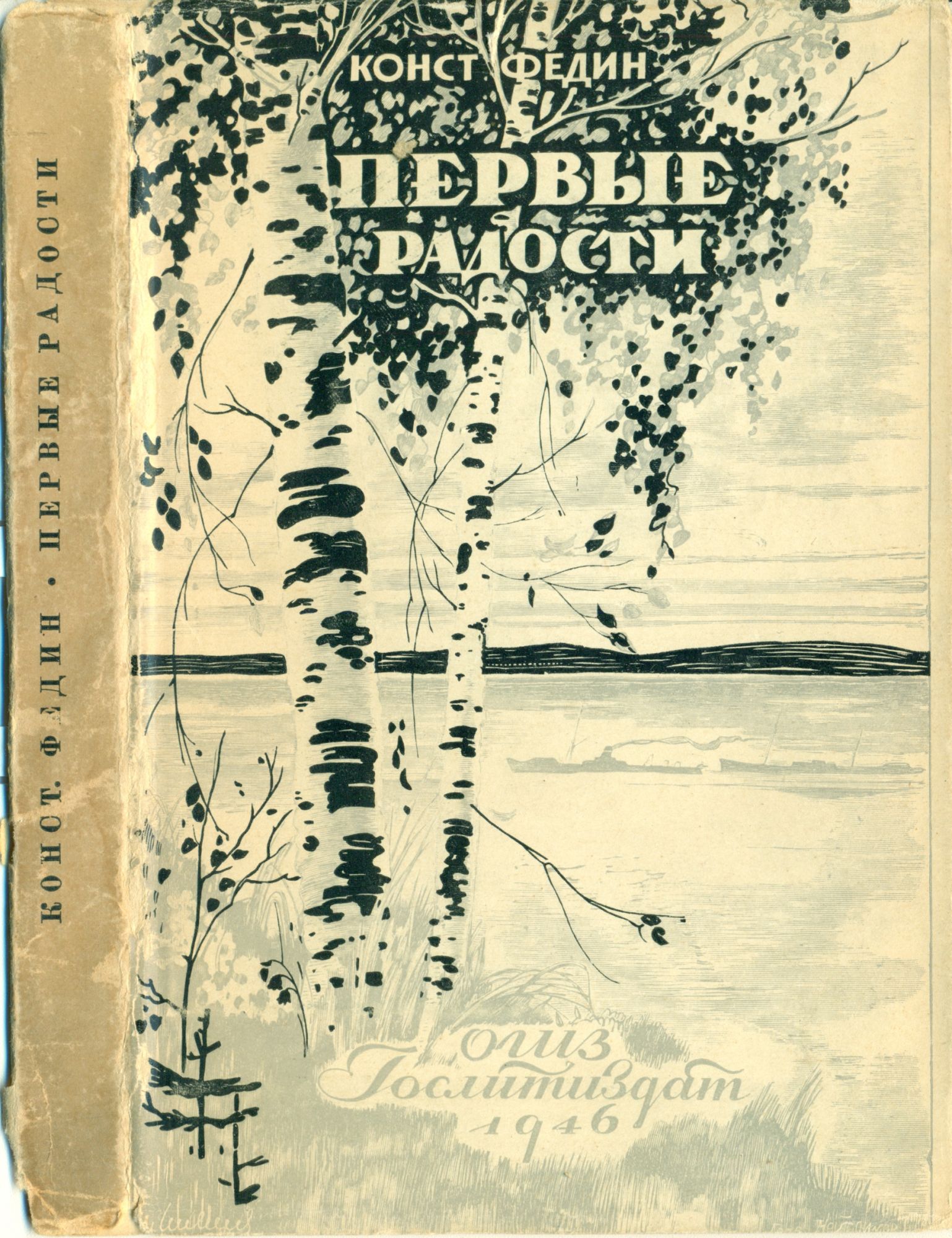

В 1920-е–1930-е гг. общение двух старших Серапионов было наиболее тесным, по крайней мере, до отъезда Федина в Москву в 1936 г.22. Помимо «братства», их связывала совместная работа в издательствах, редакциях журналов и писательских организациях. Груздев откликнулся в печати на выход в свет первого – автобиографического – романа Федина «Города и годы» (1924), в котором нашла отражение эпоха мировой и Гражданской войн. В своей рецензии он назвал этот роман одним из наиболее значительных произведений современной русской литературы23. В другой статье, посвященной герою романа Федору Лепендину, Груздев отметил простоту фединского письма24. Этим же качеством отличались и дарственные надписи Федина. Первой книгой писателя, подаренной Груздеву, был сборник рассказов «Пустырь» (Круг, 1923) со следующим автографом: «Отцу настоятелю – дорогому дружищу Илье. Константин».

В 1925 г. Федин сжег четыре тетради дневников за 1913–1921 годы, оставил угнетавшую его службу в Госиздате и стал вынашивать замысел «Братьев», следующего своего романа, также основанного на автобиографическом материале. Невозможность полностью отдаться творчеству25 и последующая работа над романом, которая шла «туго, с оглядкою, … ненавистью к проклятому своему ремеслу»26, явились причиной подавленного психического состояния, на которое Федин на протяжении 1925–1927 гг. постоянно жаловался в своих письмах И.С. Соколову-Микитову и своей родной сестре А. А. Солониной27 Чуткий Груздев писал Горькому в ноябре 1926 г.: «Федин как-то сильно сдал, словно неожиданно надвинулась на него старость. А тяжкое настроение его, вероятно, от неумения устроить жизнь свою. Как Вы думаете, сильный ли он человек?»28. Следует добавить, что после завершения книги и заграничной поездки 1928 г. кризис был преодолен.

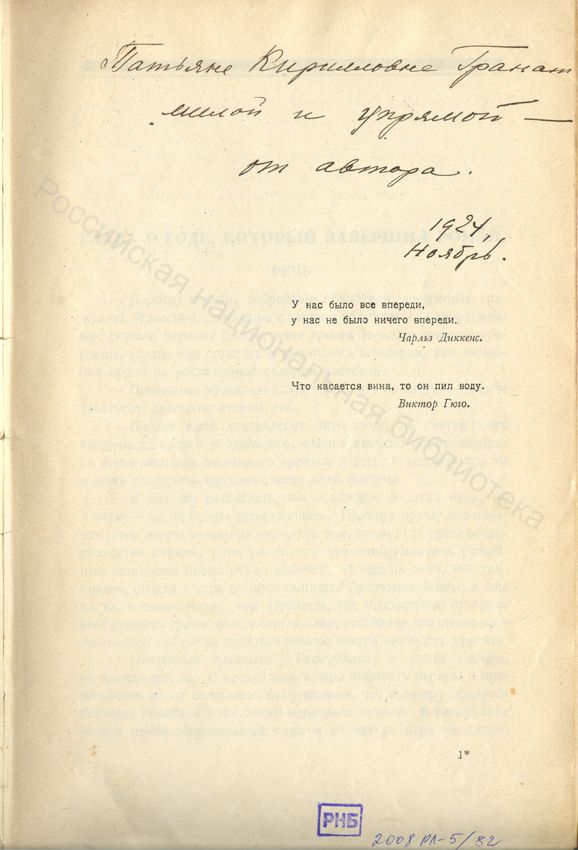

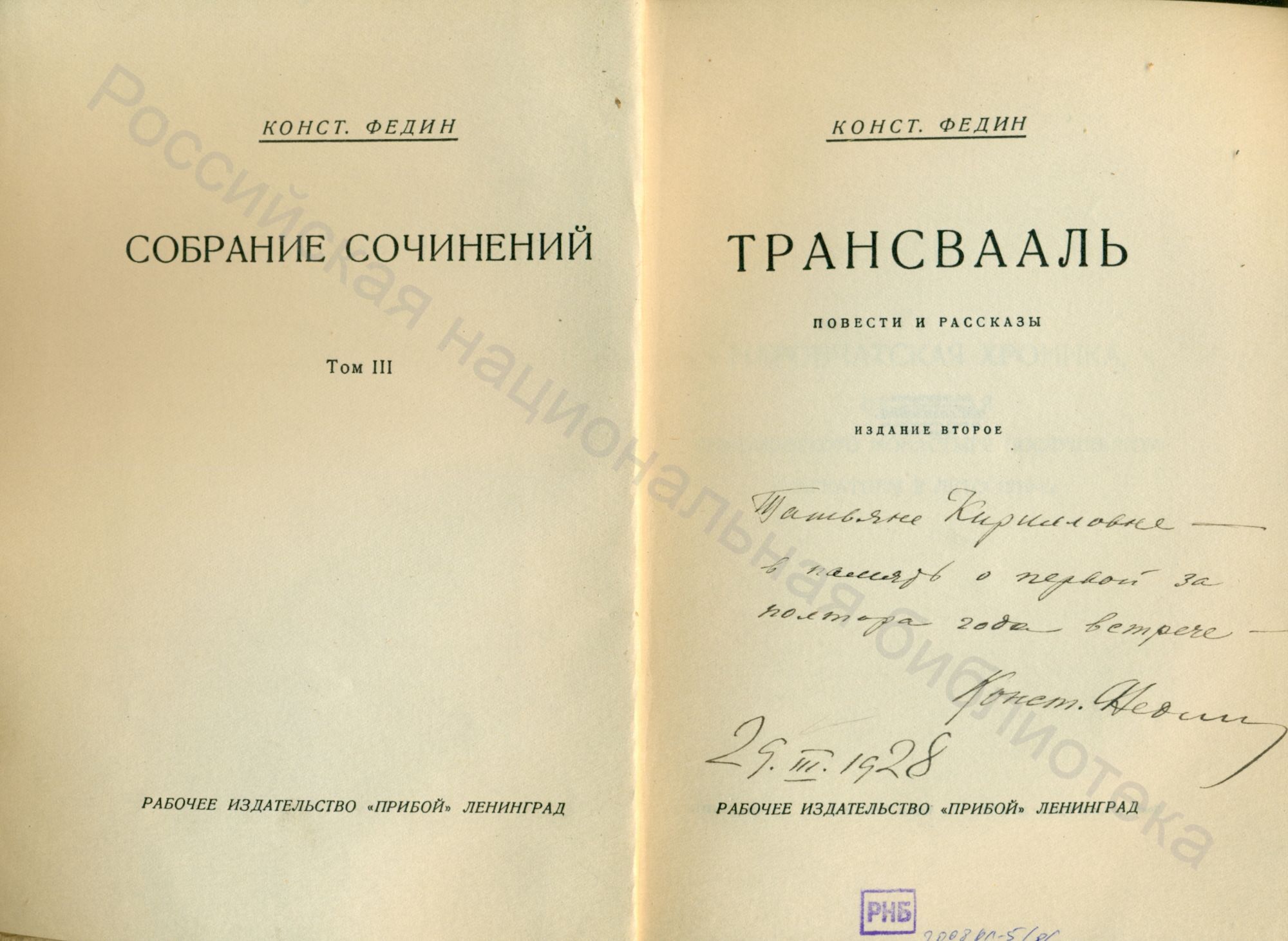

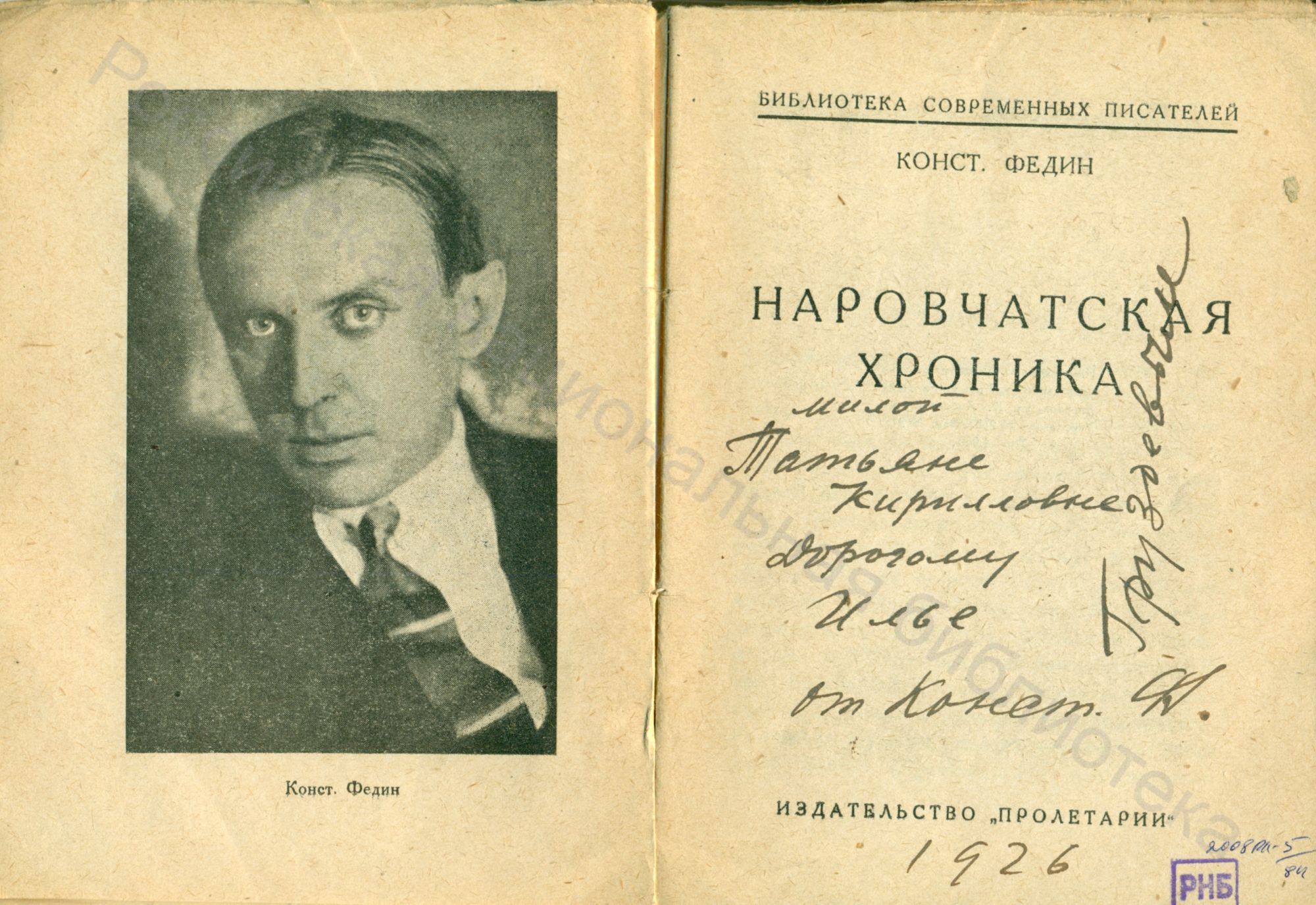

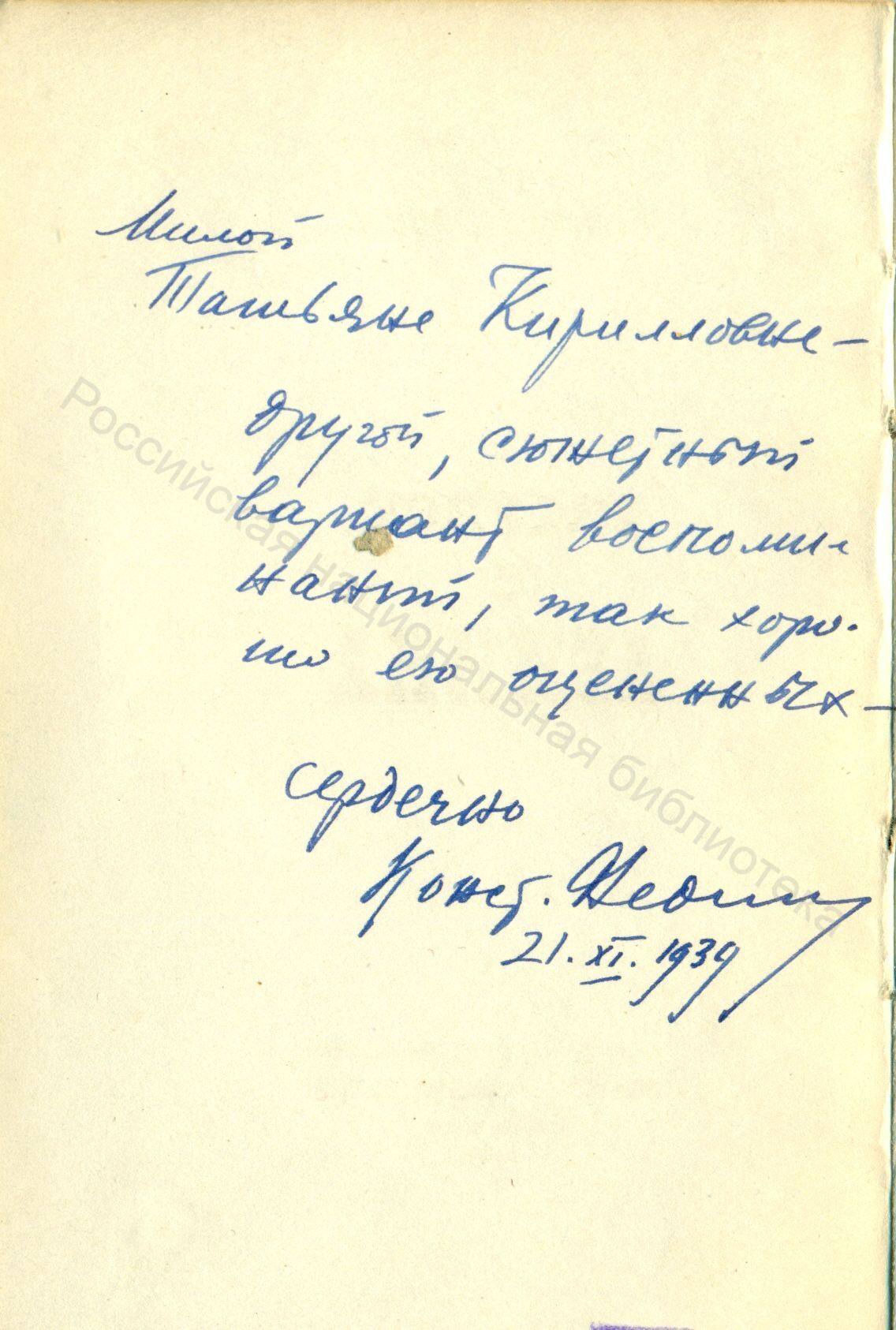

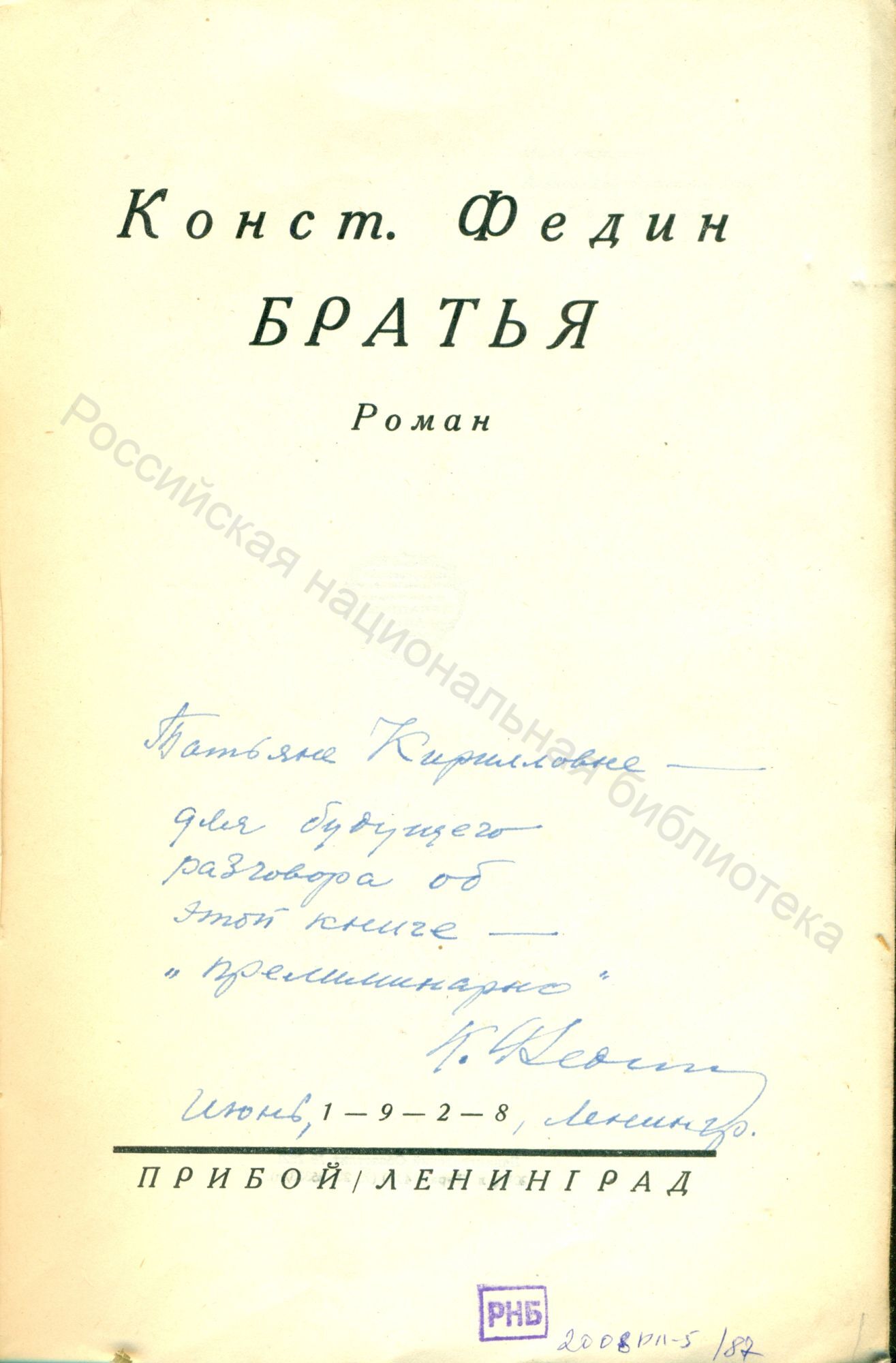

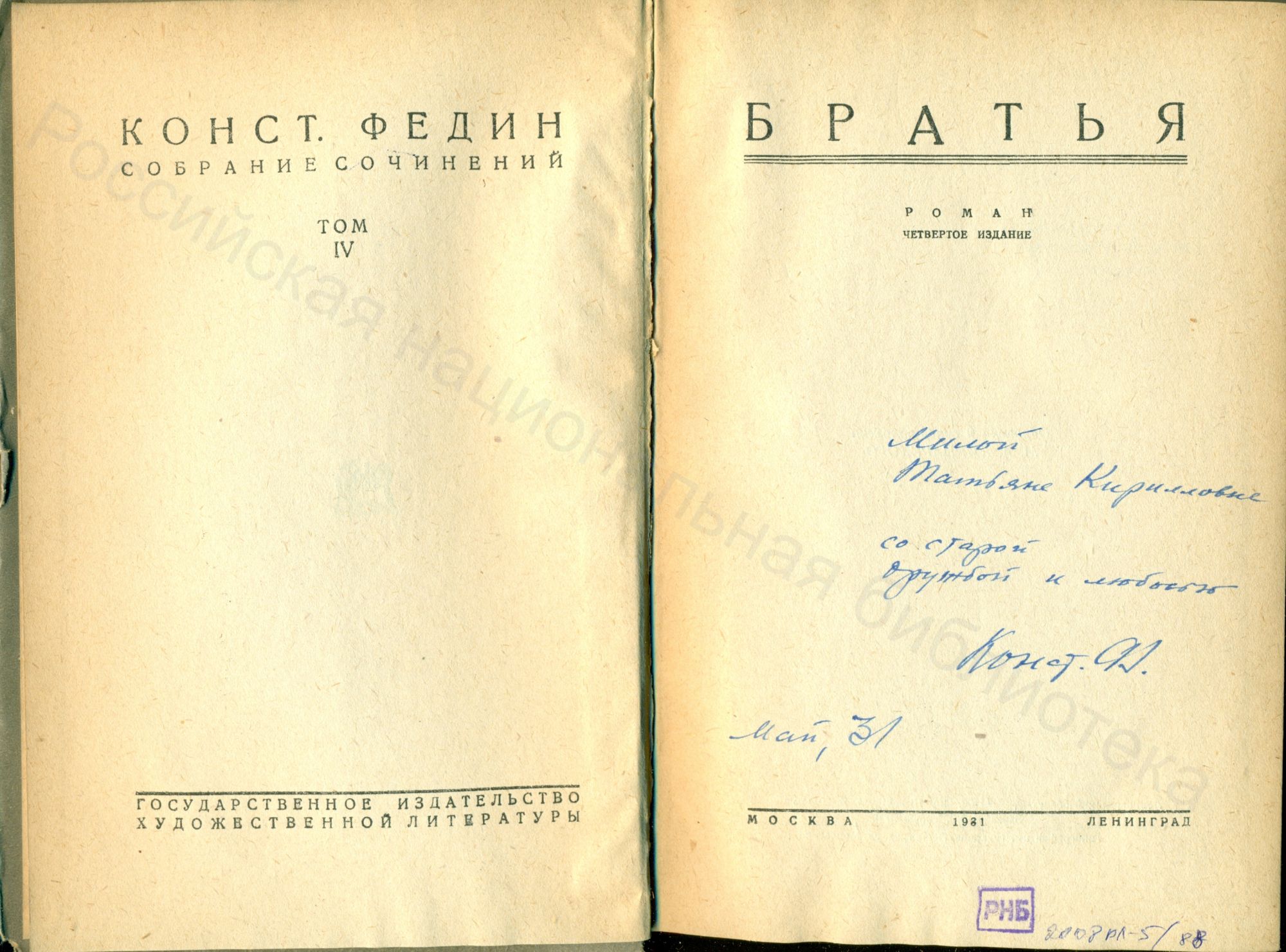

Любопытно, что в двадцатые годы Федин надписывал свои книги «милой и упрямой» Татьяне Кирилловне Гранат, невесте Груздева, в 1926 г. ставшей его женой. Ей были подарены и первое издание книги «Города и годы», и два издания не любимого Груздевым романа «Братья»29, и еще один том из собрания сочинений Федина 1928 г. с той самой повестью «Трансвааль», которая так и осталась лучшей в творческом наследии писателя.

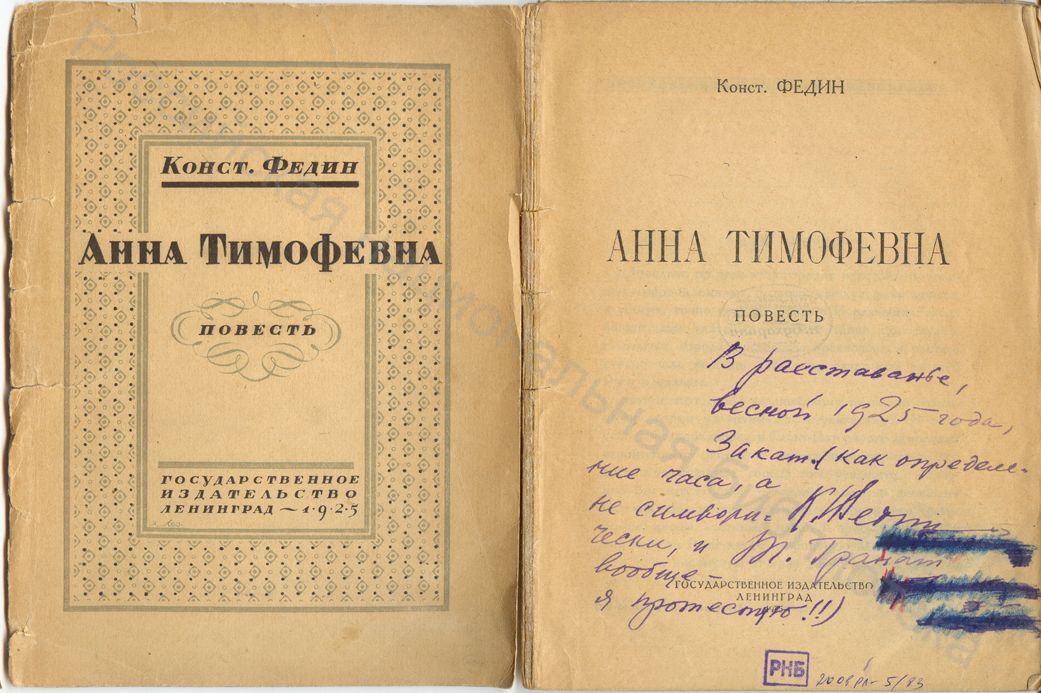

А дарственная надпись на книге «Анна Тимофевна» и вовсе походила на шутливый флирт: «В расставанье, весной 1925 года. Закат (как определение часа, а не символически, и вообще – я протестую!!)» (далее следовала неразборчивая фраза, которая была многократно перечеркнута). Всего 7 из 18 книжных автографов Федина в собрании Груздева были адресованы его жене.

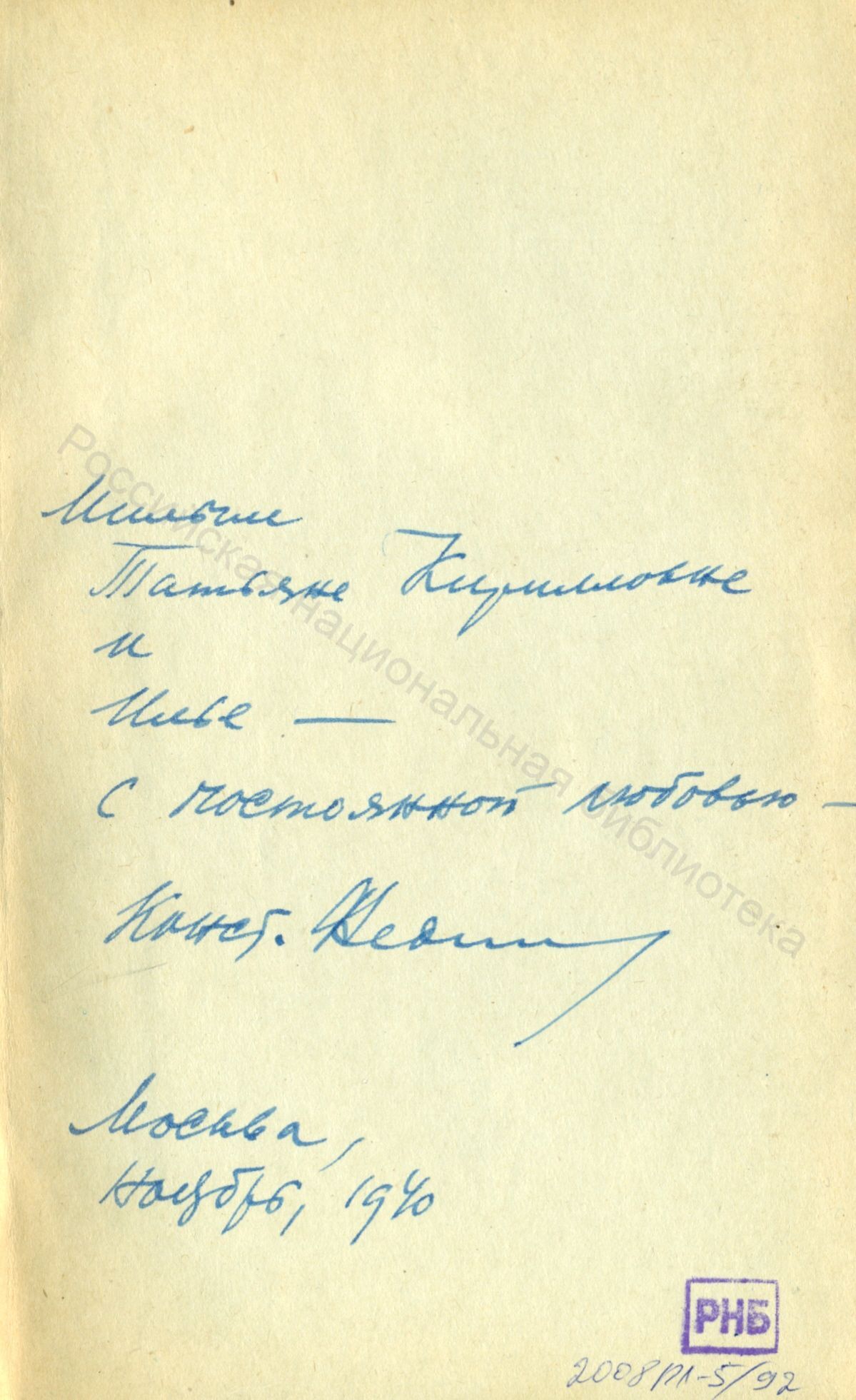

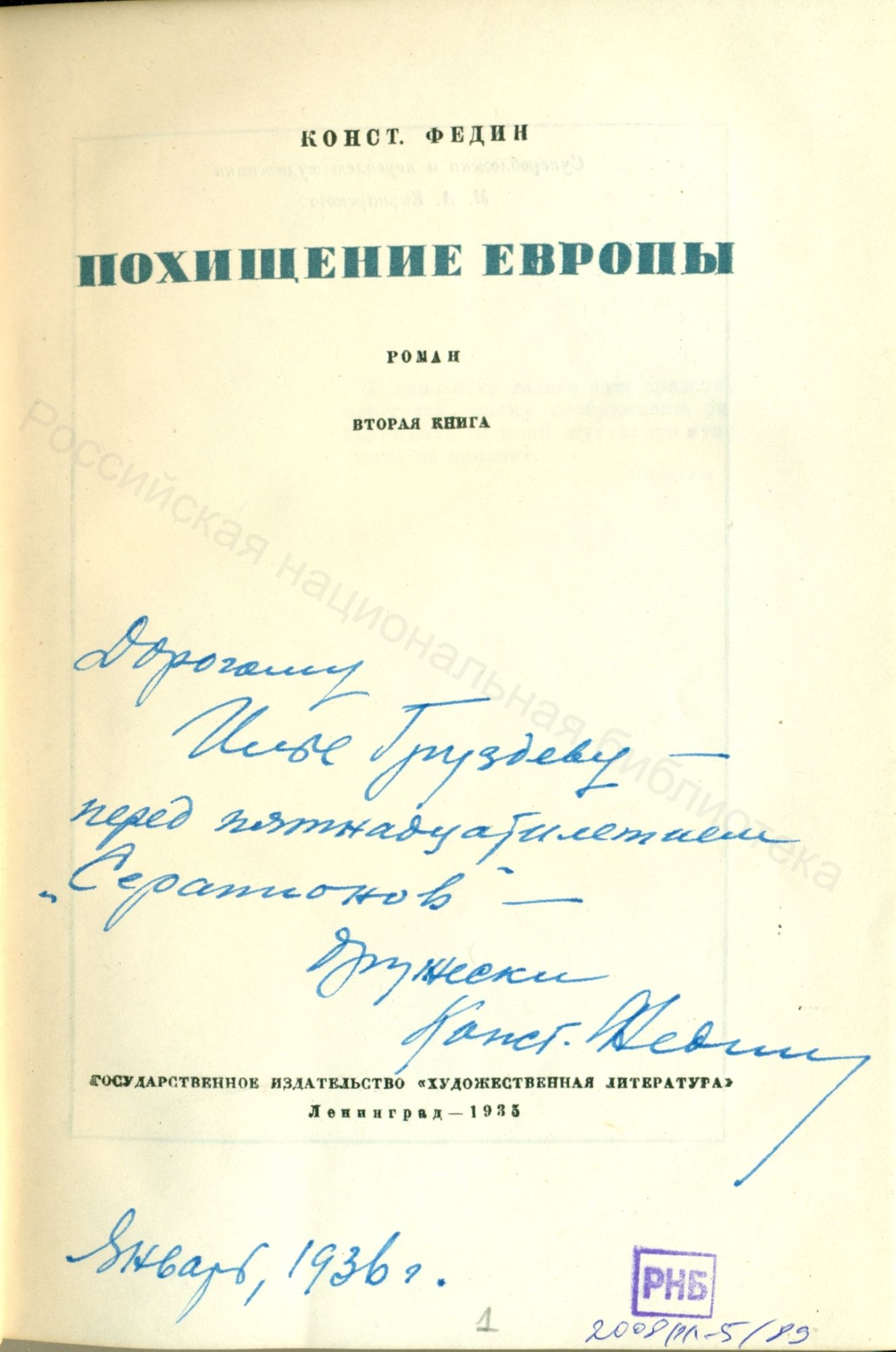

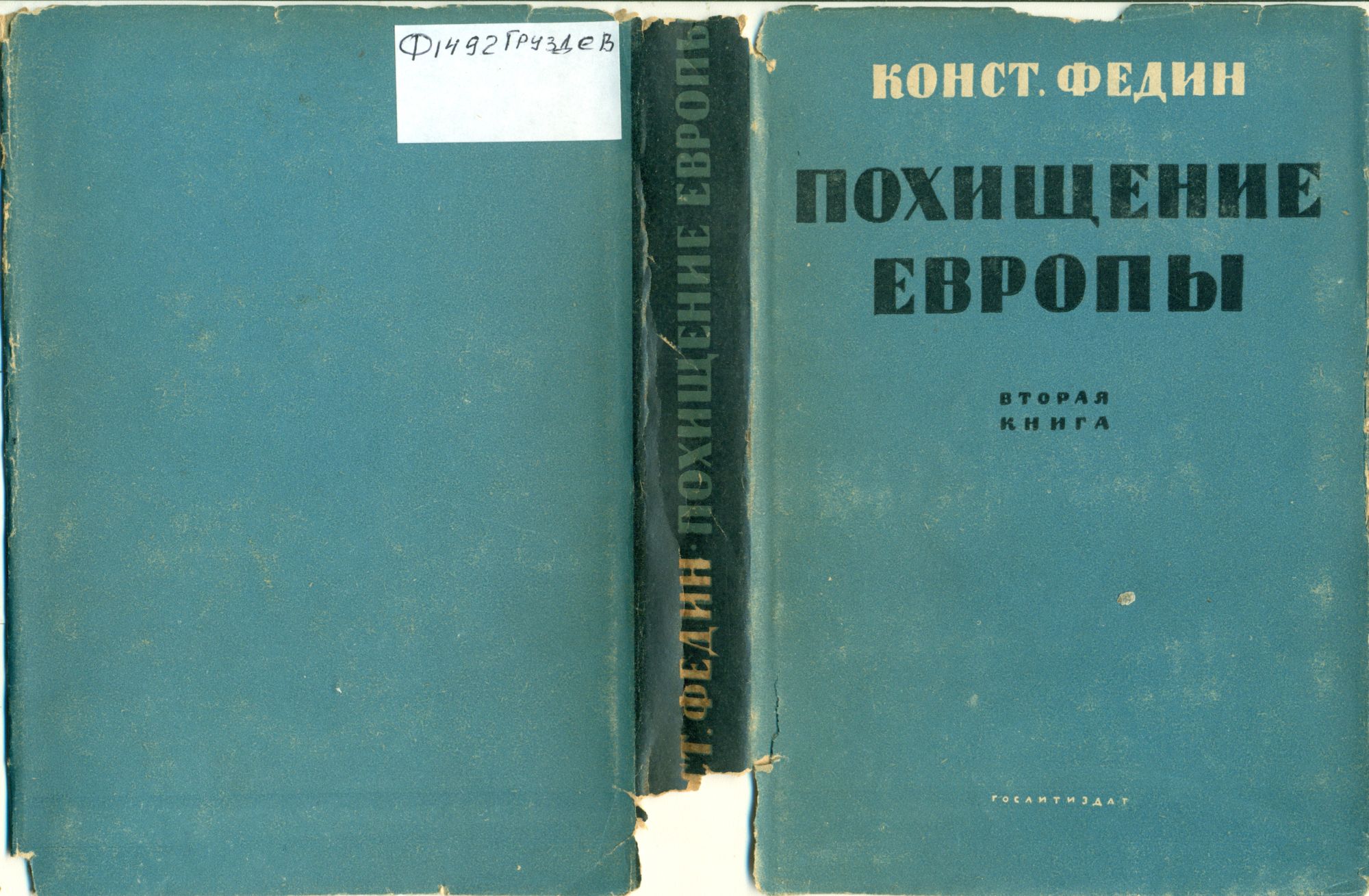

В общей же сложности в 1920-е гг. библиотека «Брата-настоятеля» пополнилась восемью из 13 вышедших у Федина книг; в последующем десятилетии он надписал Груздевым все первые издания своих новых произведений, включая роман «Санаторий Арктур» (1940) – книги, в которой нашли отражение впечатления от пребывания в туберкулёзном санатории в швейцарском Давосе30. Роман «Похищение Европы» (1935) писатель подарил на пятнадцатую годовщину Серапионов.

В годы Великой Отечественной войны Федин работал корреспондентом Совинформбюро; около полутора лет – с октября 1941 по январь 1943 г. – провел вместе с семьей в эвакуации в татарском городе Чистополе, время от времени выезжая в командировки в Москву; в августе–сентябре 1943 г., после завершения наступательной операции «Кутузов», находился в действующей армии под Орлом, в 1946 г. – присутствовал на процессе военных преступников в Нюрнберге.

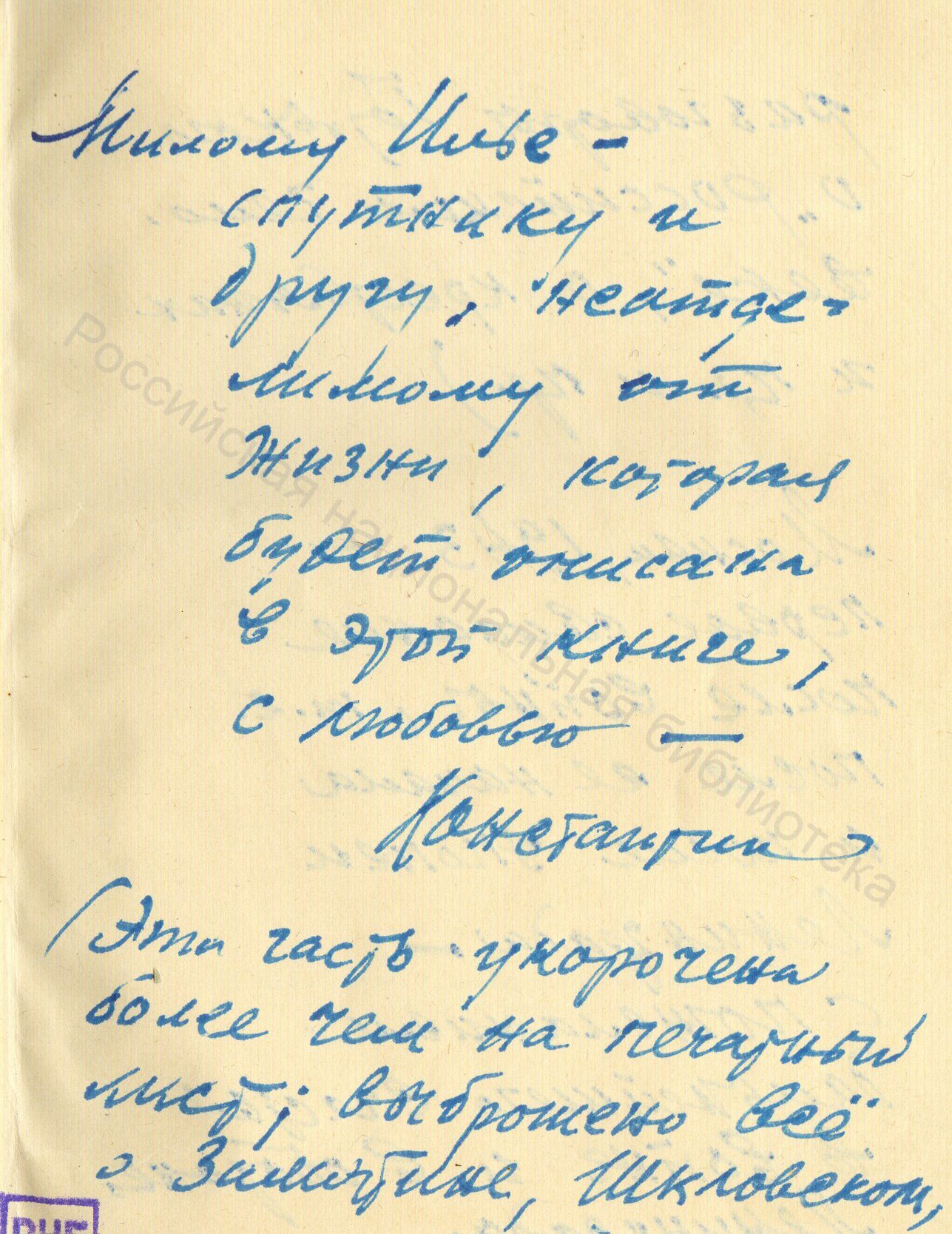

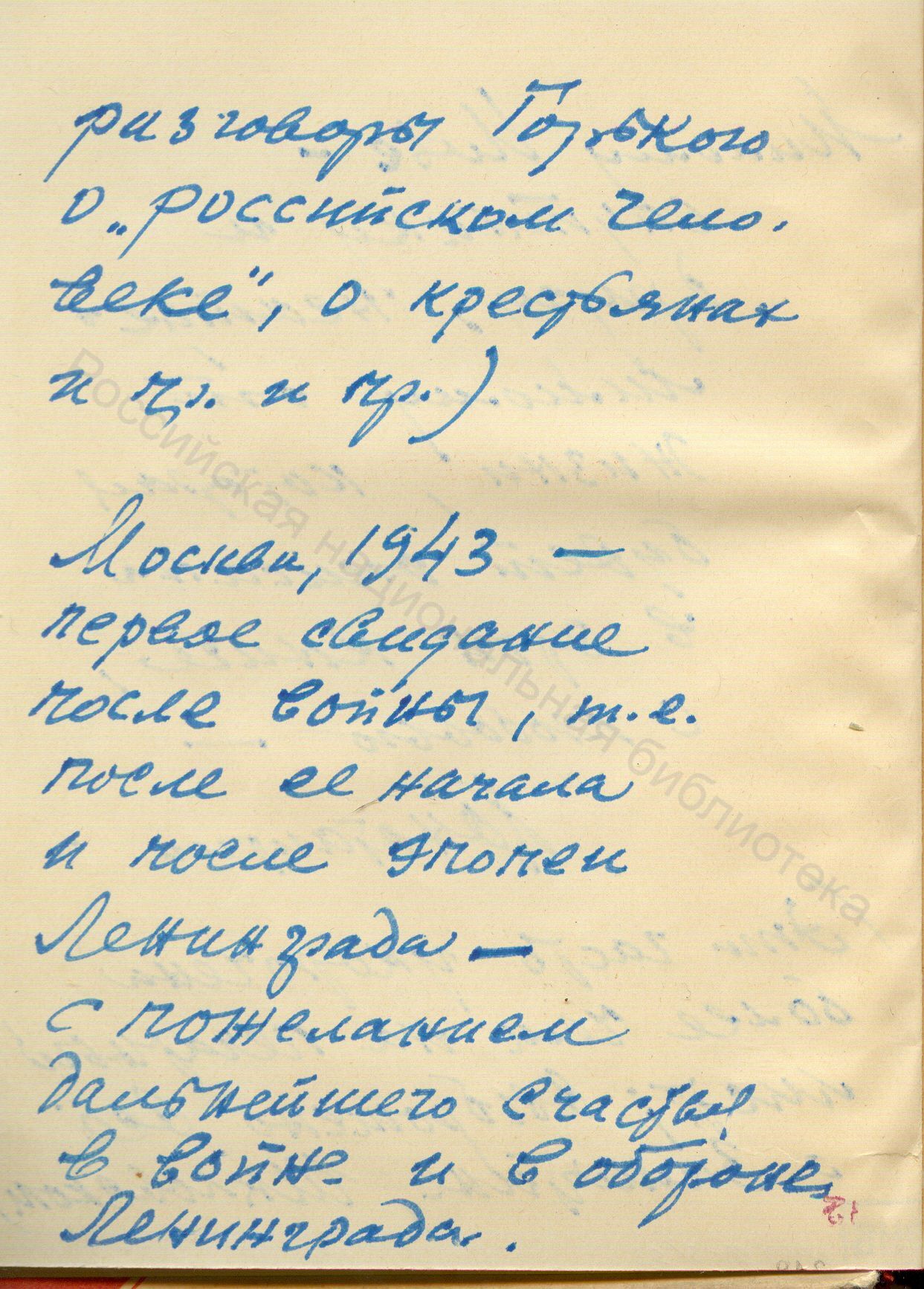

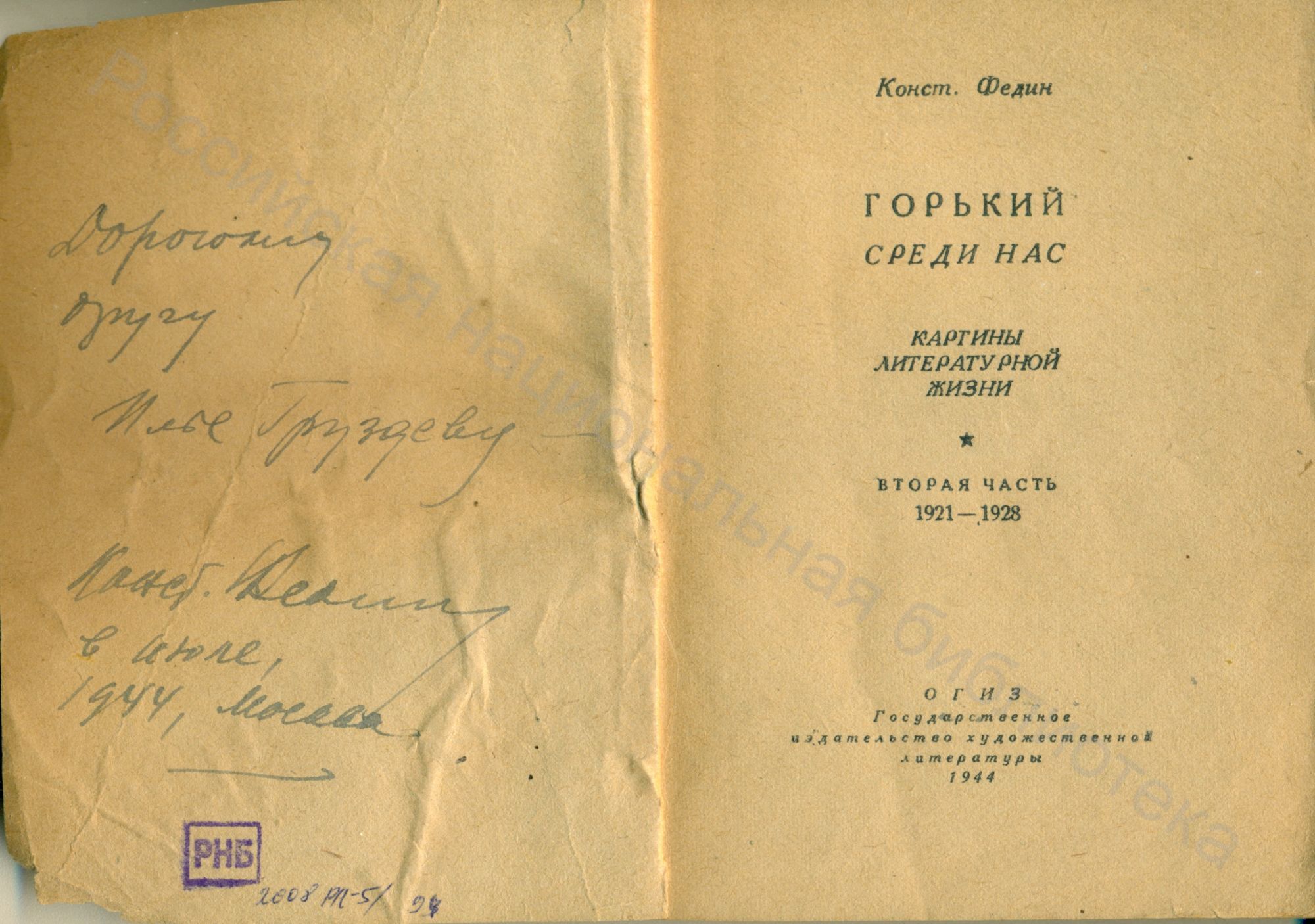

В марте 1942 г. он писал Груздеву в Ленинград: «С большой болью и тоскою, а вместе с тем – с необъяснимым чувством восхищения думаю я о ленинградцах, и особенно – о нескольких друзьях, среди которых ты на первом месте … Живете ли все на Екатерининском канале или рассеялись по городу?»31 В 1943 г. в Москве произошла первая с начала войны встреча бывших Серапионов. В тот день Федин подарил Груздеву книгу «Горький среди нас: Двадцатые годы» (Гослитиздат, 1943), которая заняла особое место в творчестве писателя32. Книга воспоминаний, ставшая для Федина последней попыткой честного писательского высказывания, содержала очерки о литературной жизни двадцатых годов. Первая её часть была посвящена общению с Горьким на протяжении 1920–1921 гг. и гибели Блока. Она появилась в «Новом мире» перед самой войной33, а в 1943 г. вышла отдельным изданием, как писал Федин Никитину, «в пострадавшем от усердных нянек виде»34. Дарственная надпись на книге содержала подробности ее издательской истории и перечень цензурных изъятий: «Милому Илье – спутнику и другу, неотделимому от жизни, которая будет описана в этой книге, с любовью – Константин. (Эта часть укорочена более чем на печатный лист; выброшено всё о Замятине, Шкловском, разговоры Горького о «российском человеке», о крестьянах и пр. и пр.)».

Вторая часть книги «Горький среди нас» оказалась в ряду произведений, подвергнутых жесткой критике в первую за время войны идеологическую кампанию, под которую подпали сочинения Платонова, Зощенко, Шварца, К. Чуковского и Сельвинского. Книга была основана на переписке с Горьким и охватывала период с 1921 г. до его приезда в СССР в 1928 г.35. В рукописи в нее входили воспоминания о Волынском, Ремизове, Сологубе, о «Серапионовых братьях» и ряд других. В начале 1944 г. Гослитиздат возвратил Федину рукопись для переработки. В новой редакции по требованию заведующего отделом художественной литературы ЦК ВКП(б) Еголина из нее была исключена глава о Зощенко, и таким образом современники были представлены лишь очерком о Николае Тихонове. Публикация в «Новом мире» была запрещена, и книга вышла в Гослитиздате без указания имени редактора: никто не решился взять на себя ответственность за подписание рукописи к печати. Федин понял, что издание разрешили только для того, чтобы подвергнуть его публичной критике. Она не заставила себя ждать. Рецензия в «Правде» называлась «Ложная мораль и искаженная перспектива»36 и характеризовала книгу как «глубоко аполитичную», другая статья под названием «Вопреки истории» – как «вредную»37..

В недавно опубликованном фрагменте дневника Федина, посвященного этим событиям, запечатлены подробности подготовки «обсуждения» новой книги в Союзе писателей. С этой целью к нему на дачу приехали Груздев и Тихонов, недавно назначенный председателем Союза, и Груздев, обращаясь к Тихонову, воскликнул: «Неужели тебе не ясен смысл такой дискуссии, ведь она означает, что Федина хотят бить руками писателей»38. 24 августа 1944 г. в Президиуме Союза писателей книга была подвергнута унизительной «проработке». Интересно, что Мариэтта Шагинян, выступившая с резким ее осуждением, в перерыве поблагодарила Федина за «волнение, с каким прочитала ее39.

Годом ранее управление контрразведки Наркомата госбезопасности СССР представило в ЦК ВКП (б) спецсообщение «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов», где определенное место было отведено Федину. Там, в частности, приводился ряд его высказываний, подобных следующему: «Все русское для меня давно погибло с приходом большевиков… Я никому не поклонюсь и подлаживаться не буду»40. Документ содержал следующую характеристику Федина: «До 1918 г. был в плену в Германии, поклонник „немецкой культуры“, неоднократно выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР»41. Этого было бы достаточно, чтобы сфабриковать дело по обвинению его в качестве «немецкого шпиона». Однако, по выражению Иосифа Уткина, «при проработке Федина "мясорубка", кажется, испортилась»42. Сама же книга «Горький среди нас» до середины 1960-х годов находилась под запретом. Впервые после долгого перерыва она была переиздана в полном объеме в 1967 г. В 1948 г. было запрещено и переиздание романа «Города и годы».

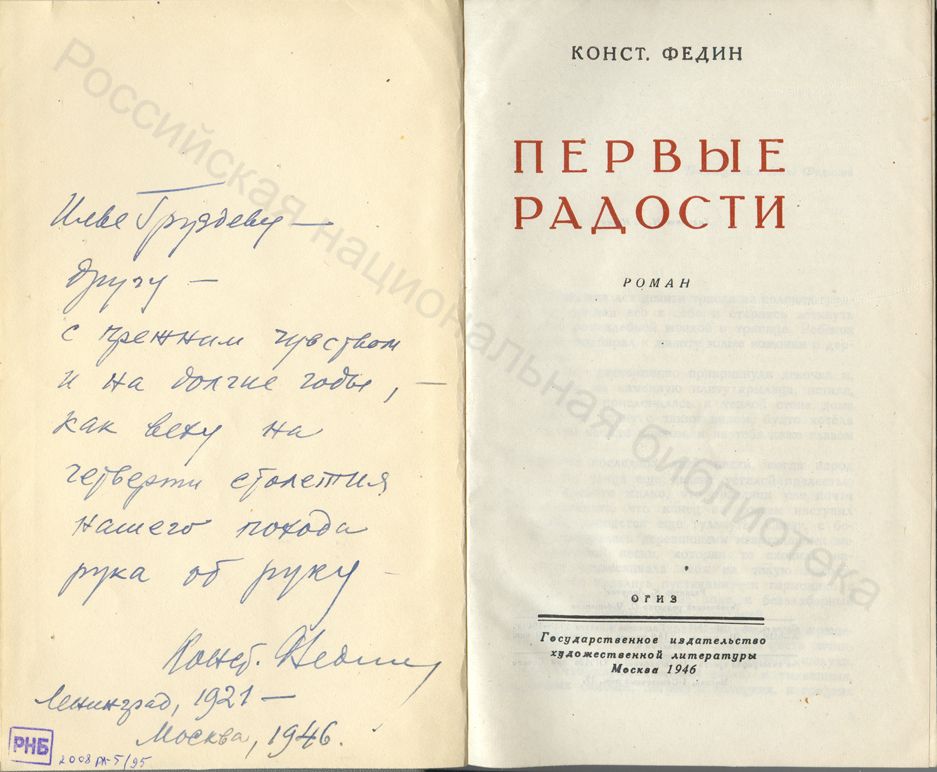

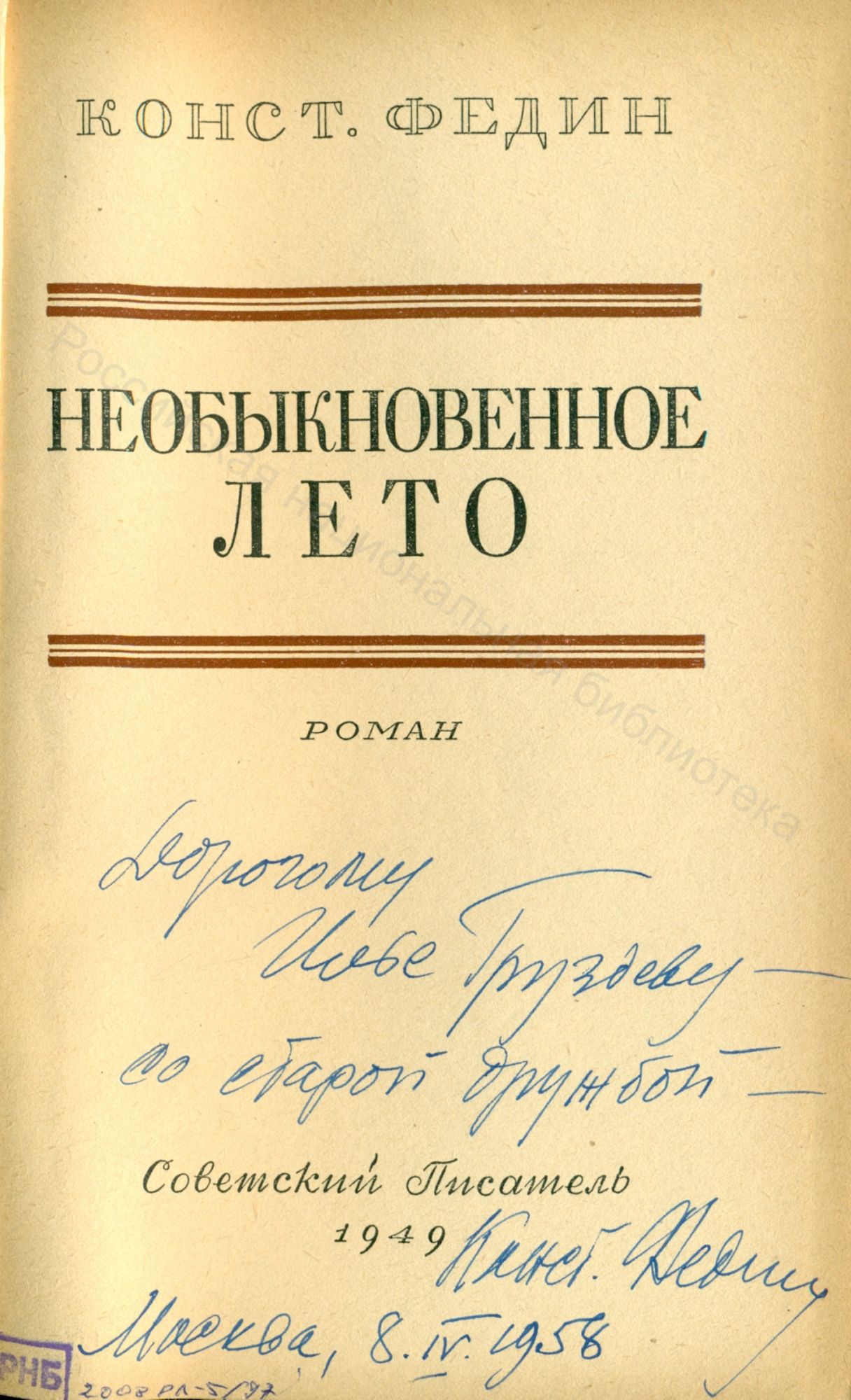

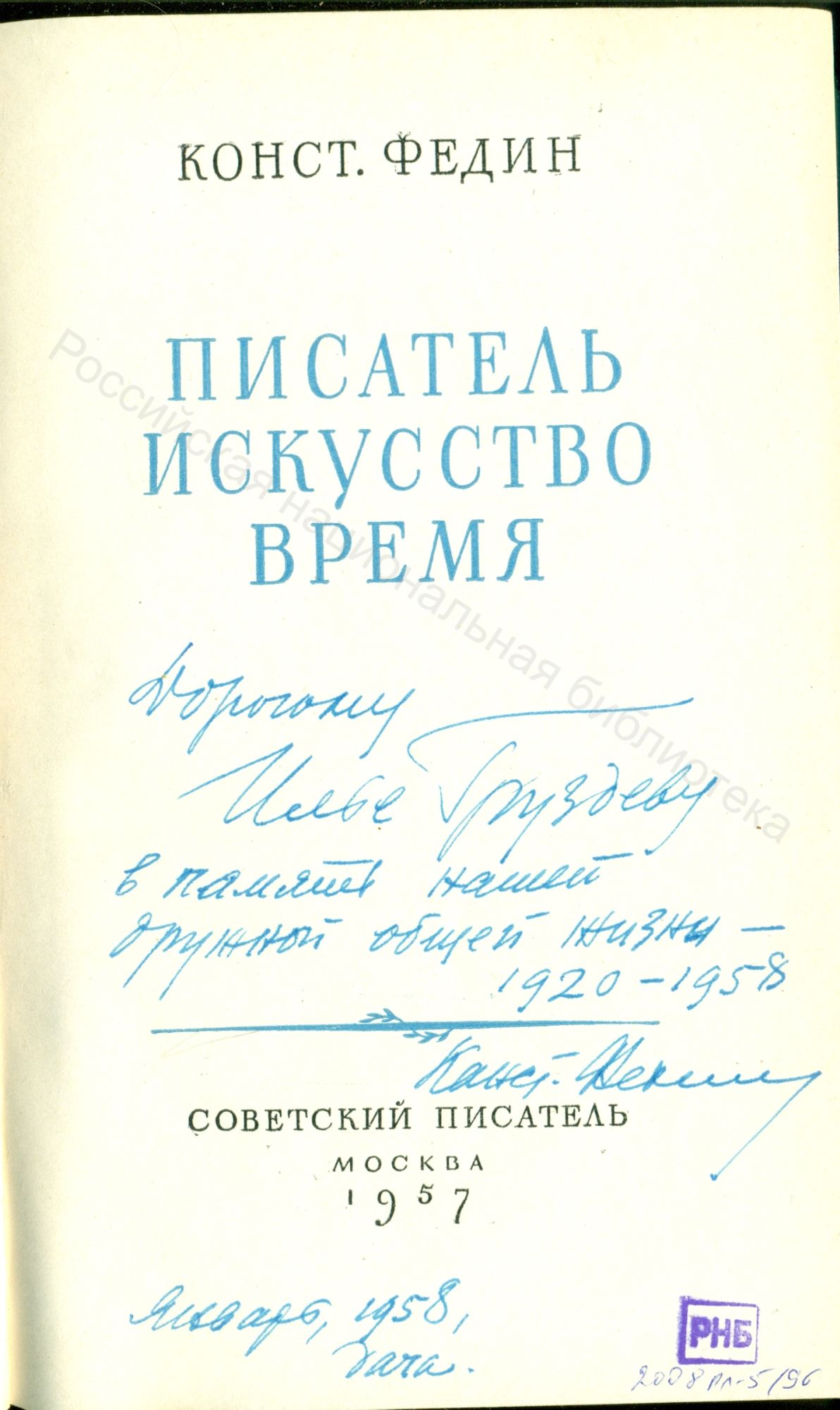

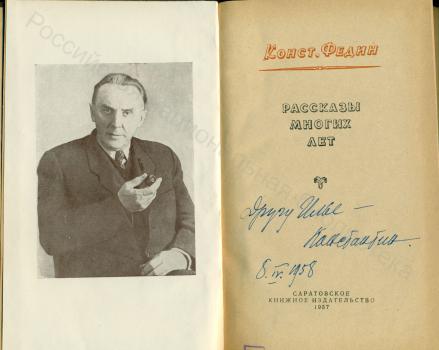

После войны Федин еще трижды дарил Груздеву свои книги. В 1946 г. по случаю 25-й годовщины «Серапионова братства» он надписал ему издание нового романа «Первые радости»: «Илье Груздеву – другу с прежним чувством и на долгие годы, – как веху на четверти столетия нашего похода рука об руку. Конст. Федин. Ленинград, 1921 – Москва, 1946». Последние три автографа относятся к январю и апрелю 1958 г. Январская надпись, сделанная в Переделкино во время одной из нечастых в те годы поездок Груздева в Москву на сборнике статей и воспоминаний «Писатель. Искусство. Время» (1957), как будто подводила итог их без малого 40-летнего знакомства: «Дорогому Илье Груздеву в память нашей дружной общей жизни 1920 – 1958. Конст. Федин. Январь, 1958, дача».

Эти надписи приводят на память обращенные к Федину слова из полушутливой речи Каверина 1929 г.: «Тебя, всеми уважаемый брат, обвиняю в том, что верность Ордену ты заменил вежливостью»43. Такое же впечатление остается и после чтения писем Федина, адресованных в последние годы жизни бывшим Серапионам. Вместе с тем, эти письма представляют собой роскошные по стилю образцы эпистолярного жанра44.

О том, что между Фединым и Груздевым сохранялась особая внутренняя связь, свидетельствует запись в дневнике писателя, которую он оставил в день смерти Груздева, 12 декабря 1960 г. Накануне он стал с беспокойством думать о своем товарище, а на следующий день узнал, что его не стало45.

К этому времени Федин, по выражению С. М. Алянского, оказался уже «на самом Олимпе»46. С 1947 г. он возглавлял секцию прозы Московского отделения Союза писателей СССР и состоял профессором кафедры «Советская литература и творчество» Литературного института им. М. Горького47, с 1955 г. – стал председателем правления Московского отделения. В 1958 г. он был избран действительным членом Академии наук СССР, в 1959-м – первым секретарем Союза писателей СССР. Не желая жертвовать своим благополучием, Федин стал последовательным проводником политики партии в области литературы. В истории с запретом альманаха «Литературная Москва», исключении Пастернака из Союза писателей, отстранении возглавляемой Твардовским редколлегии журнала «Новый мир» он пытался ослабить карательные меры, но не оспаривал решений, принимаемых в ЦК КПСС, считая, что не в силах что-то изменить, и в этом была определенная правда. Между тем, каждое подобное событие вызывало определенный общественный резонанс и негативно сказывалось на его авторитете. Корней Чуковский назвал Федина «комиссаром собственной безопасности»48. Были, однако, и те, кто, подобно Алянскому, относились к нему с сочувствием49. Видный издательский работник, бывший владелец издательства «Алконост», выпустивший в 1922 г. первый и единственный альманах «Серапионовы братья», искренне любил Федина, высоко ценил его стилистический дар и был одним из немногих, кто жалел этого человека. В марте 1963 г. Алянский писал их общему другу еще со времени совместной работы в «Издательстве писателей в Ленинграде» М. А. Сергееву: «Холодно стало в этом доме, совсем холодно»50.

В очерках о Каверине и Слонимском представлены полярные оценки деятельности Федина в качестве руководителя Союза писателей, данные его бывшими товарищами по «Серапионову братству». Слонимский считал его поведение в период «культа личности» Сталина «эталоном благородства»51. Федин помогал Слонимскому и Зощенко, позднее – содействовал, хотя и с присущей ему осторожностью, изданию сборника памяти Лунца; поддерживал переписку со старыми друзьями, изредка поздравлял их с Серапионовыми годовщинами. «Память свободной дружбы в свободной „долитературе“, – писал Каверин в книге воспоминаний «Эпилог», – еще долго занимала маленький краешек в этой истасканной компромиссами холодной душе»52.

А ведь именно Федину принадлежали слова о том, что идея литературного братства будет оказывать влияние на членов содружества в течение всей их последующей жизни. Это ставшая расхожей цитата из его письма М. Горькому 1924 г.: «Мы связаны … прошлым и личной дружбой, а не той литературной порукой, которая скрепила в своё время братство. Мы не распались, потому что Серапионы существуют вне нас. Одно это имя, живущее своей жизнью, держит нас вместе, помимо нашей воли, а для некоторых и против воли»53. Время подтвердило правоту этих слов, и в дошедших до нас письмах и воспоминаниях серапионов можно найти немало тому свидетельств54.