Автографы Серапионов в фонде И. А. Груздева: К 100-летию литературной группы «Серапионовы братья»

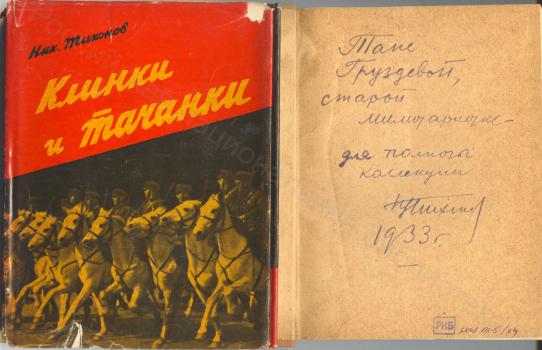

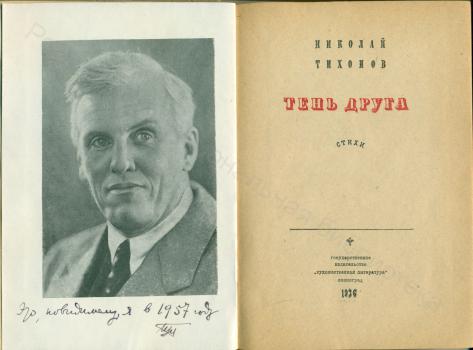

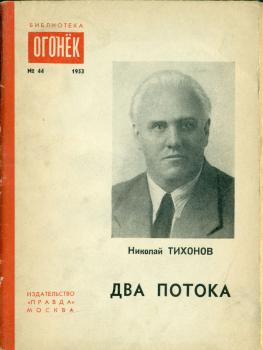

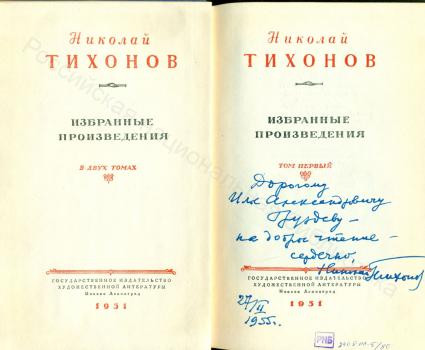

Николай Семенович Тихонов (1896–1979)

«А в походной сумке — спички и табак,

Тихонов, Сельвинский, Пастернак…"

Из стихотворения Э. Г. Багрицкого

«Разговор с комсомольцем. Н. Дементьевым» (1927)

«Это неоценимый интереснейший человек, а стихи его я считаю событием в нашей поэзии. Совершенно необыкновенный напор, пафос, сила!»

Из письма Л. Н. Лунца М. Горькому, 9 ноября 1922 г.1

«Вместе со Слонимским вышел кто-то из гостей, сказал: „Как, он еще здесь?“. И, распахнув перед Тихоновым дверь, легонечко подтолкнул его на площадку лестницы. Тот вышел, и дверь за ним захлопнулась».

Из рассказа М. Л. Слонимского Е. Г. Полонской, 18 ноября 1961 г.

Тихонов был принят в группу последним. До этого он входил в содружество «Островитяне», которое в июле 1921 г. образовали четверо участников студии Н. С. Гумилева в Доме искусств2. А еще почти годом ранее, в сентябре 1920 г., Гумилев, наряду с М. Л. Лозинским, давал Тихонову рекомендацию для вступления во Всероссийский союз поэтов. «По-моему, Тихонов <–> готовый поэт с острым видением и глубоким дыханием, – написал он на обороте заявления о приеме. – Некоторая растянутость его стихов и нечистые рифмы меня не пугают»3. В своем раннем творчестве Тихонов продолжал развивать традицию чеканного стиха в жанре романтической баллады, усвоенную им у своего наставника4.

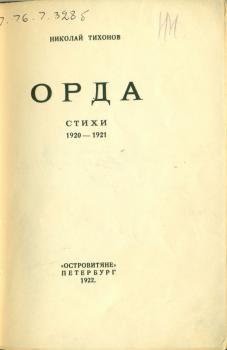

В 1922 г. один за другим вышли первые два поэтических сборника Тихонова – «Орда» и «Брага», основу которых составили стихи, привезенные им с фронтов I мировой и Гражданской войны. В Первую мировую он воевал в гусарском полку на Северном фронте, в 1919 г. – против Юденича. Обе книги имели шумный, легендарный успех. В 20-е годы буквально все, включая круг Юрия Тынянова5 и Лидии Гинзбург6, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака (кроме разве что Мандельштама), очень высоко ценили поэтический дар Тихонова. Пастернак называл его «почти младший брат мне»7. По выражению Вячеслава Иванова (сына Серапиона), первое послереволюционное поколение готово было увидеть в Тихонове своего поэта8.«Братьями» его стихи восторженно воспринимались как истинно «серапионовские». 10 февраля 1922 г. Слонимский писал Горькому: «Объявился замечательный поэт – Николай Тихонов. Лучше Гумилёва. Вся молодежь ему в подметки не годится. Конечно, он Серапион»9. Через два года тому же адресату и в столь же восторженной манере писал Федин: «У Тихонова изумительные стихи. Работает он неустанно, добивается, отказывается, идёт упрямо и стремительно, как конь. Пастернак, Маяковский уже позади. Он теперь один, на воле, весёлый и крепкий. Почитали бы вы в наших журналах, – какое множество появилось «подтихоновцев», – везде и всюду «Баллады». А Тихонов давно уже бросил все эти песни про гвозди, пакеты и отпускных солдат10 и живёт «на доходы» с популярнейших своих прекрасных поэм, над которыми тоже смеётся»11. И еще через полгода: «Тихонов – самый мощный поэт наших дней. (Мы недавно слушали его новую поэму о Кавказе – «Дорога» – и сходим сейчас от неё с ума)»12.

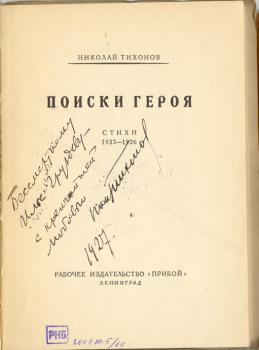

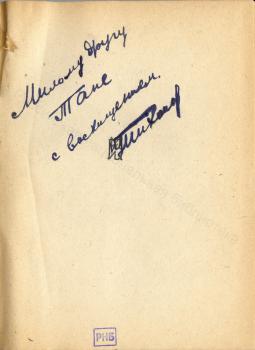

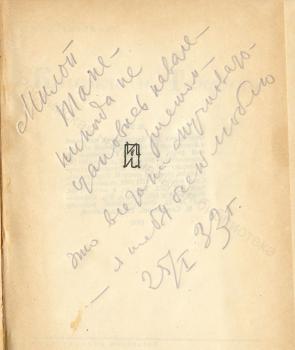

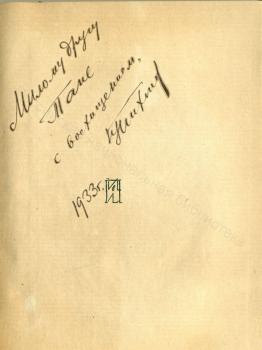

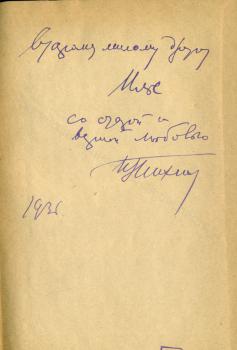

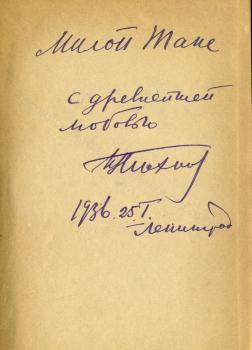

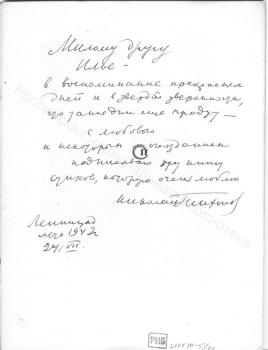

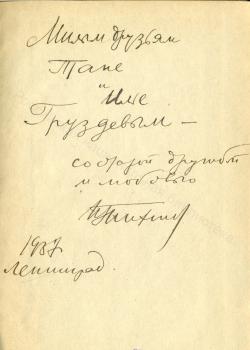

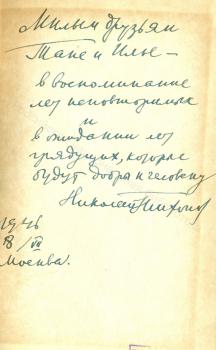

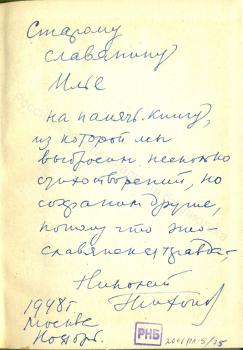

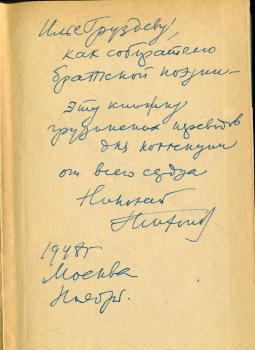

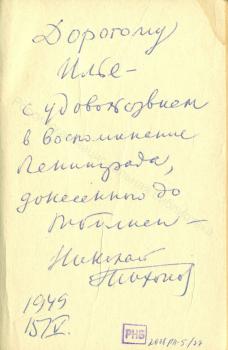

«Последний брат» оказался абсолютным рекордсменом по количеству автографов, пополнивших коллекцию Груздева. Их было 26; по четыре надписи – каждые пять лет, вплоть до конца 1940-х гг. Инскрипты Тихонова отличались неизменным стилистическим блеском, всегда были полны юмора, изобретательности и проникнуты «серапионовской» атмосферой. Среди них было несколько стихотворных экспромтов. Первый появился на титульном листе небольшого сборника «Двенадцать баллад» (1925) и представлял собой краткий каламбур:

«Ты прочтешь ее без усилья –

Дорогой Груздев Илья –

Эту книгу «Двенадцать баллад» –

Петербург–Петроград–Ленинград…».

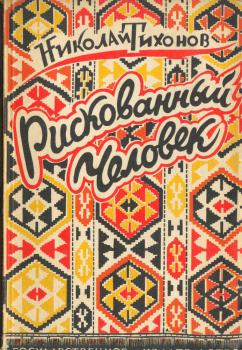

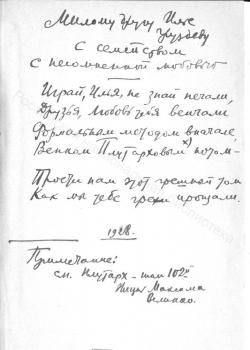

Близость во взглядах Груздева к представителям «формальной школы» нашла отражение в надписи Тихонова на форзаце его книги «Рискованный человек» (1927), стилизованной под пушкинское стихотворение «Адели»:

«Играй, Илья, не знай печали,

Друзья, любовь тебя венчали

Формальным методом вначале,

Венком Плутарховым потом –

Прости нам этот грешный том

Как мы тебе грехи прощали...».

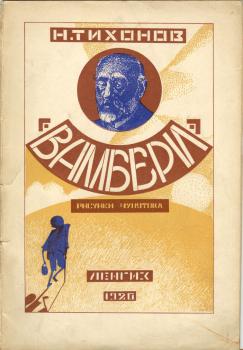

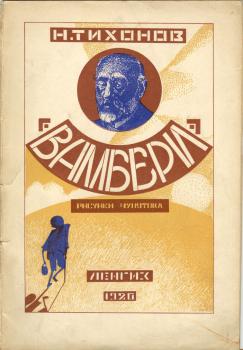

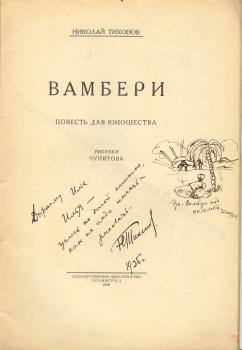

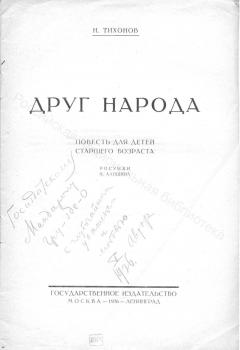

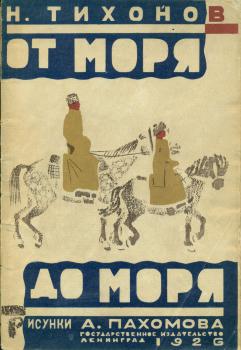

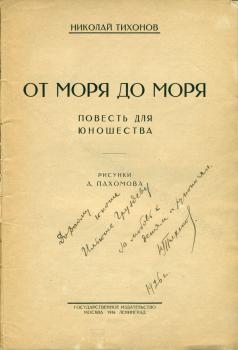

В собрании Груздева практически отсутствуют переиздания, остропублицистические и детские книги его товарищей. Единственное исключение составляют детские прозаические повести Тихонова, вышедшие в Госиздате в 1926 г. Эти книжки и надписи на них представляют самостоятельный интерес. Одна из повестей посвящена венгерскому путешественнику XIX в. Арминию Вамбери (в немецкой транкрипции – Герману Бамбергеру). На титульном листе этого большеформатного издания Тихонов оставил свой рисунок с подписью: «Это – Вамбери под пальмой чешется». В дарственной надписи на книге «Друг народа» фамилия «Груздев» приобрела китайскую транскрипцию: «Госиздатскому Мандарину13 Гру – зде – О с глубочайшим уважением и любовью». На книжке «От моря до моря», отсылающей к названию одноименного сборника Р. Киплинга, Тихонов надписал: «Дорогому юноше Ильюше Груздеву за любовь к детям и рукописям».

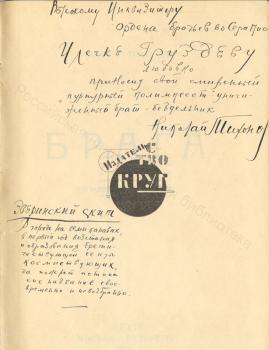

Шедевром жанра можно назвать дарственную надпись на книге «Брага» – первой книги, подаренной автором Груздеву. На ее авантитуле Тихонов вывел каллиграфическим почерком вокруг издательской марки «Круга»: «Высокому инквизитору Ордена братьев во Серапионах Илечке Груздеву любовно приносит свой смиренный пурпурный полимпсест (так. – М. С.) уничижённый брат-бездельник Николай Тихонов». И далее шел высокопарный текст под заголовком «Зверинский скит».

Под «скитом» подразумевалась знаменитая в богемных кругах квартира, располагавшаяся в доме № 2 на углу Зверинской улицы и проспекта К. Либкнехта (с 1944 г. – Большого проспекта Петроградской стороны), где Тихонов прожил с 1922 по 1944 год. Об этой квартире, принадлежавшей тестю Тихонова, полковнику К. Ф. Лучивке-Неслуховскому14, существует большая мемуарная литература. Вот как описывала в своих воспоминаниях архитектор Н. М. Уствольская это, по ее словам, «всегда немного сказочное … обиталище»: «Большой, довольно вычурный 6-ти этажный дом15. В нем, в угловой квартире издавна проживало большое, интересное, безалаберное семейство … Константина Франциевича Неслуховского, жившего с тремя дочерьми – Марией, Татьяной и Ириной…»16.

Мария Константиновна Тихонова (1892–1975), художница, впоследствии много лет работавшая для кукольного театра, вышла замуж за молодого поэта в 1921 г. По свидетельству той же мемуаристки, это был ее второй брак. Она была несколько старше своего мужа и имела на него «колоссальное культурное влияние». Уствольскую удачно дополняет Каверин: «Тихонов, к его счастью, попал в старую дворянскую семью, где, казалось, только его и ждали, хотя он был сыном и братом парикмахера и принадлежал к среднемещанскому сословию... Его склонность ко всему необычайному, к любым отклонениям от обыденной жизни — словом, черты, характерные для его поэзии 20-х годов, были как бы изначально свойственны семье Неслуховских»17.

В квартире на Зверинской в разное время происходили «Серапионовы» собрания18. Евгений Шварц19 вспоминал, что они невольно подчинялись «подчеркнутой, умышленной интересности квартиры»: «Там всего было много, как взберешься черным ходом высоко-высоко в их многокомнатную квартиру, так насмотришься редкостей. Начиная с хозяина, Коли. И все эти редкости никак не скрывались, а выставлялись»20. Об «атмосфере занимательной праздничности»21 в жилище Тихоновых–Неслуховских22 писал и Николай Клюев. «Был у Тихонова в гостях, на Зверинской, – записал он 20 марта 1924 г. в своей «Черной тетради». – Квартира у него большая, шесть горниц, убраны по-барски, красным деревом и коврами; в столовой стол человек на сорок. Гости стали сходиться поздно, все больше женского сословия, в бархатных платьях, в скунцах и соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими перстнями на пальцах. Слушали цыганку Шишкину, как она пела под гитару, почитай, до 2-х часов. Хозяин же все отсутствовал; жена его, урожденная панна Неслуховская, с таинственным видом объясняла гостям, что "Коля заперся в кабинете и дописывает поэму" и что "на дверях кабинета вывешена записка: «вход воспрещен» и что она не смеет его беспокоить, потому что «он в часы творчества становится как лютый тигр»". Когда гости уже достаточно насиделись, вышел сам Тихонов, очень томным и тихим, в теплой фланелевой блузе, в ботинках и серых разутюженных брюках. Угощенье было хорошее, с красным вином и дессертом (так – М.С.). Хозяин читал стихи «Юг» и «Базар». Бархатные дамы восхищались ими без конца... Я сидел в темном уголку, на диване, смотрел на огонь в камине и думал: вот так поэт революции!»23.

Ранние баллады Тихонова были вполне аполитичны, их содержание можно с равным успехом отнести как к красным, так и к белым. В 1922 г. Тихонов писал о себе в «Литературных записках»: «Закваска у меня анархистская, и за неё меня когда-нибудь повесят»24. На деле же в середине 1920-х гг. Тихонов сблизился с лидерами Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП) и стал главным редактором журнала «Звезда». «Очевидно, было же в этом талантливом человеке, который азартно увлекался всем острым и странным в искусстве и жизни, который пытался найти свой путь в русской поэзии, – писал Каверин в посвящённой Николаю Тихонову главке своих воспоминаний, – было же в этом любителе азартной романтики, в этом путешественнике, гусаре и следопыте что-то очень маленькое, боязливое и … поразительно не похожее на наше представление о нем»25.

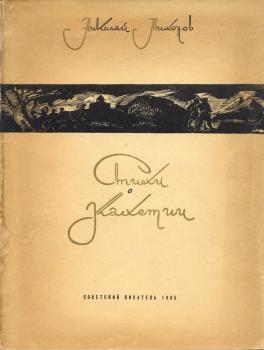

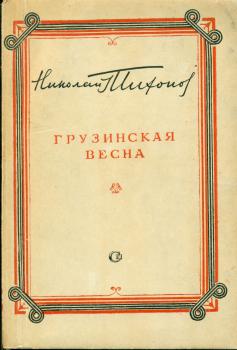

В тридцатые годы поэтические тексты Тихонова становились все более описательными и многословными. В это время он много путешествовал и много переводил. По выражению Фрезинского, усилиями, главным образом, Пастернака и Тихонова русскому читателю предстала во всем блеске современная поэзия Грузии26. Что касается собственного творчества, то, по мнению Е. Г. Эткинда, как поэт Тихонов кончился на сборниках «Стихи о Кахетии» (1935) и «Тень друга» (1936) и превратился в «литературного чиновника и бездарного графомана»27. Другой выдающийся филолог, Вяч. Вс. Иванов, дал ему еще более жесткую характеристику: «Тихонов в поэзии 30-е годы представлял собой такой же пример оптического обмана современников, как Федин и его романы… несмотря на удачу таких отдельных стихов ... как «Я прошел над Алазанью», быть может, все равно излишне помпезно-бравурных, как маршевая музыка, и показных. Тихонов в стихах не выразил ни себя, ни своего времени. Под киплинго-гумилевской мужественной солдатской маской ранних стихов скрывался человек несерьезный, слабый и перепуганный (хотя скорее всего и с недурными задатками)»28. В 1934 г. на Первом съезде советских писателей Тихонову был поручен содоклад о ленинградской поэзии. После него Шкловский сказал Каверину: «Жить он будет, но петь — никогда»29.

В 1937–1938 гг. Управлением НКВД было сфабриковано дело об организации «правотроцкистской террористической и диверсионно-вредительской» группы ленинградских писателей. Н. А. Заболоцкий вспоминал: «Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова… Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке»30. Заболоцкий был уверен, что Тихонов арестован, и убедился в своей ошибке только в лагере, услышав по радио поэму «Киров с нами» (1941)31, за которую тот получил сталинскую премию первой степени32. Самого Тихонова, по мнению В. А. Шошина, спасло участие в советско-финляндской войне33; по мнению Фрезинского – личная симпатия Сталина. Возможно, его имя было лишь частью «легенды», созданной НКВД. Так или иначе, по «делу Тихонова»34 были расстреляны Б. К. Лившиц, В. О. Стенич, В. А. Зоргенфрей, О. И. (Юрий) Юркун, Б. П. Корнилов, С. М. Дагаев и П. А. Калитин. Н. А. Заболоцкий, Е. М. Тагер, Д. И. Выгодский, Г. О. Куклин, Ю. С. Берзин были приговорены к различным срокам заключения (последние трое погибли в лагерях)35. Тихонов о «шпионском деле» знал. В марте 1945 г. он подписал письмо писателей к Берии с просьбой об освобождении Заболоцкого36.

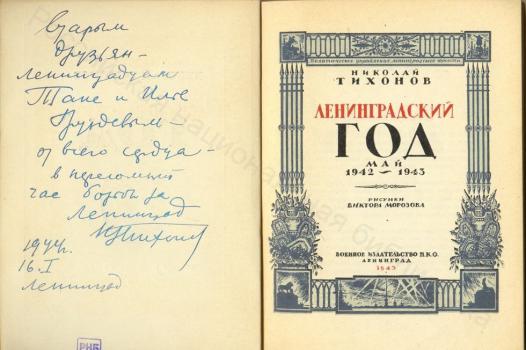

В блокаду Тихонов жил в Ленинграде, руководил группой писателей при политуправлении Ленинградского фронта; так же, как Груздев, готовил передачи на Ленинградском радио, печатался во фронтовых газетах. В общей сложности, им было подготовлено более 110 газетных и радиоматериалов.

В 1943 г. Тихонов обосновался в Москве и вскоре возглавил Союз писателей СССР; в 1946 г., после принятия постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», из председателя Правления писательской организации стал заместителем ее генерального секретаря. С 1949 г. он также занял пост председателя Советского комитета защиты мира, был депутатом Верховного Совета СССР и заместителем председателя Комитета по Сталинским премиям.

Первое время в Москве глава Союза писателей жил в одноименной гостинице, где в 1943 г. останавливался и вызванный из Алма-Аты Зощенко. За все время их совместного пребывания там Тихонов не счел нужным встретиться с «собратом»37.

Вот каким ты стал, мой милый:

Равнодушным, серым, злым.

А ведь я с тобой дружила. —

С дерзким, смелым, молодым… —

так начиналось стихотворение, написанное Полонской в январе 1957 г. в Переделкине, после той встречи, на которую Тихонов отказался прийти38. При этом он продолжал писать ей, равно как и другим Серапионам, весело-беззаботные письма и поздравлять со всеми официальными праздниками.

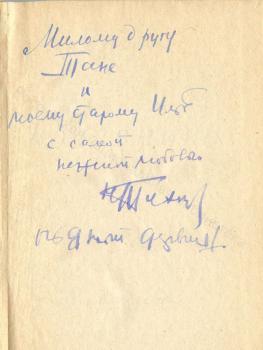

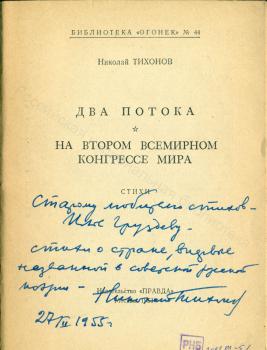

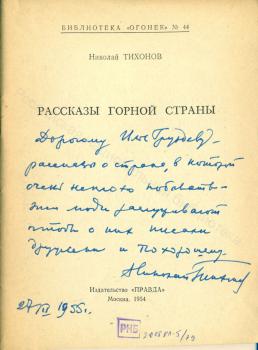

Его дарственные надписи подтверждают справедливость утверждения Фрезинского о «словесной дружественности», характерной для «позднего» Тихонова39. 24 июля 1942 г. он надписал Груздеву сразу три своих книги, включая «Фронтовые рассказы» (1941)40 и «Огненный год» (1942). Все три дарственные надписи содержали фразу «милому Илье». Автограф на книге «Ленинградский год» напоминал. плакатный лозунг. «Старым друзьям<,> ленинградцам… в переломный час борьбы за Ленинград». В феврале 1955 г. Груздев получил от него еще три книги, и снова все – в один день.

Тихонова отличала еще одна особенность. Он был неутомимым рассказчиком. Корней Чуковский, слушая еще в 1925 г. четырехчасовое повествование Тихонова, пришел к такому выводу: «Он бездушен и бездуховен, но любит жизнь, как тысяча греков. Того любопытства к чужой человеческой личности, которое так отличало Толстого, Чехова, Блока, у Тихонова нет и следа».41 Федин в 1952 г. записал в дневнике про семичасовой рассказ Тихонова об Индии42.

С именем Федина связан еще один случай, который можно было бы назвать анекдотом, если бы речь не шла о дне похорон жены Федина Доры Сергеевны43. Эта история известна в пересказе Полонской, записавшей ее со слов Михаила Слонимского. Федин был потрясен горем, но едва на поминках он начал говорить, Тихонов перебил его, «увлекся …, и тут его понесло так, что остановить было уже окончательно невозможно. Наконец Слонимский прервал его, крикнув: “Умерла Дора Сергеевна. Сегодня её хоронили“. Тихонов оттолкнул руку Слонимского и сказал: „Умерла? Какой романтизм! Но дай мне договорить“…».44 Окончание рассказа Слонимского вынесено в начало очерка в качестве третьего эпиграфа.

Литературный критик и историк литературы, Бенедикт Сарнов назвал творчество Тихонова примером инволюции, то есть обратного развития, движения назад. «Достаточно сравнить, – писал он, – безликие и беспомощные стихи позднего Николая Тихонова с ранними его поэтическими сборниками „Орда“ и „Брага“»45. Впрочем, в условиях репрессий и ожесточающегося идеологического давления на литературу, немногие из писателей, даже самых талантливых, в той или иной степени смогли этого избежать.46